Cyrille NOIRJEAN : ABBÉ MORT EN PRÉ AU CUL LIS : 8/01/2015

Cet écrit prend source dans une intervention prononcée le 8 janvier 2015 au théâtre l'Élysée à Lyon lors de la première soirée publique du séminaire de l'ALI-‐Lyon, Écritures du vide, animépar Luminitza Claudepierre, Jean-‐Emmanuel Denave et Cyrille Noirjean, soirée consacrée à François Cheng.

Nommer toute chose à neuf

Nommer toute chose à neuf, c'est l'entreprise de l'exilé, qui même savant envie les enfants « qui bavardent, dans le métro, avec une incroyable volubilité [...] Ici, l'exilé éprouve la douleur de tous ceux qui sont privés de langage et se rend compte combien le langage confère la " légitimité d'être " » (François Cheng, Le Dialogue). Ce rapport que François Cheng fait de l'enfant à l'exilé guide le propos : il ne s'agit pas pour l'exilé (tout comme pour le petit parlant) de passer d'une lalangue à une autre. Chaque sujet est parlé avant que d'être parlant, chaque sujet crochète dans la chaîne signifiante qui lui vient de l'Autre, du désir de l'Autre, les signifiants qui lui ouvriront la voie de la parole. L'enfant qui devient parlant fait advenir son désir dans la langue dite maternelle. Pour l'exilé, si ce nouage est déjà en place, il remet en jeu dans labitat d'une langue étrangère devenue familière les signifiants de son désir. Dès lors c'est en étrange qu'il habite cette langue nouvelle, venant réaliser que les signifiants sont à la fois les siens à la fois étranger. « Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même / Ni tout à fait une autre ». L'exilé crée une nouvelle réalité avec pour outils les mots d'une langue nouvelle. Cette nouvelle réalité se superpose à la manière de la métaphore proustienne à la précédente faite des mots de lalangue maternelle.

Nommer toute chose à neuf, c'est l'aventure du sujet qui s'engage dans une analyse. Il éprouve sur le divan la primauté du signifiant.

Nommer toute chose à neuf, c'est l'entreprise du poète. Lacan indique dans le séminaire du 19 avril 1977 que c'est le présupposé de la poésie chinoise. Dans L'Écriture poétique chinoise de François Cheng, Lacan a repéré que la position de l'analyste et celle du poète s'équivalent. Au préalable, il faut entendre que la lecture du poème relève d'une écriture : poète, lecteur et poème ne se trouvent pas dans des positions exclusives ni séparées mais en continuité. Le titre du séminaire de 1976-1977 L'insu que sait de l'une bévue s'aile à mourre est structuré comme un poème de langue chinoise. Écrit en chinois, ce poème de Lacan contient une autre écriture, par exemple : l'insuccès de l'une bévue c'est l'amour, que le lecteur, par son intervention viendrait révéler.

De lalangue à labitat

François Cheng relate dans Le Dialogue ce choix d'écrire en français : « Rien ne pouvait plus faire que j'eusse ignoré la grande tradition occidentale, que je ne fusse environné de la musique d'une autre langue, que même en rêve, dans mon inconscient, ne vinssent se mêler à des murmures maternels des mots secrets mus par une autre sonorité. J'étais, pour tout dire, devenu quelqu'un d'autre, indéfinissable peut-être, mais autre. Il me fallait sans doute m'arracher d'un terreau trop natif, trop encombré de clichés – un terreau, répétons-le, qui ne sera nullement abandonné, qui au contraire, servira toujours de substrat, d'humus –, afin d'opérer une plus périlleuse métamorphose, d'inaugurer un dialogue plus radical. Sans trop entrer dans les détails, disons simplement qu'après un temps de tergiversations, je m'étais engagé résolument dans une création poétique en langue française. Rétrospectivement, aujourd'hui, je puis affirmer que si abandonner sa langue d'origine est toujours un sacrifice, adopter avec passion une autre langue apporte des récompenses. Maintes fois, j'ai éprouvé cette ivresse de re-nommer les choses à neuf comme au matin du monde. » La description de cet abandon qui à la fois ouvre sur l'ivresse, à la fois permet la constitution d'un terreau, d'un substrat vaut pout tout petit d'homme qui s'engage dans la parole. Pour François Cheng, le terreau, le substrat que constitue dès lors la langue chinoise n'est ni forclos, ni récusé, il sert. Il lui permet d'habiter singulièrement la langue française ; une lectrice canadienne le lui fait remarquer (il est à noter que ce message vient d'un lieu qui l'habite aussi en étranger) : « il y a dans votre poésie le savoir de cette langue dans ce qu'elle a, à la fois, de plus tranchant et de plus évocateur. Chaque syllabe sous votre plume devient évocation du vocable en son entier, comme si votre langue d'origine vous permettait de faire apparaître notre langue dans la vibration même de ses mots, en la désencombrant des circonvolutions trop discursives qui nous faisaient souvent ne plus l'entendre » (id.). Faire apparaître le savoir de la langue, faire apparaître la vibration des signifiants est le propre des étrangers qui parlent avec une grande aisance notre langue. Labitat étrange du stabitat fait vibrer une étonnante étrangeté connue (unheimlich). Habiter une langue étrangère à la maternelle permet de saisir avec précision les effets de lalangue qui structure le désir du sujet ; permet de cerner avec précision ce que les mots d'une langue et de l'autre ratent dans la construction de la réalité, en somme d'attraper des bouts de réel. Pour le dire une troisième fois d'une autre manière : en passer par labitat d'une langue étrangère pour entendre lalangue de l'Autre, pour entendre les signifiants du désir de l'Autre. L'expérience dont François Cheng témoigne nous enseigne : « Cet arrachement et cet écart, ne m'ayant pas fait me perdre en chemin, m'auront permis de me ré-enraciner, non seulement dans ma terre d'accueil, ce qui est déjà beaucoup pour un exilé, mais proprement dans l'être, puisque, par cette nouvelle langue, j'ai accompli l'acte, je le répète, de nommer à neuf les choses, y compris mon propre vécu. Celui-ci, certes, s'était initialement nourri de ma langue native, mais cette vieille nourrice humble et fidèle, à vrai dire, n'a jamais renié l'enfant qu'elle avait élevé, ni l'adolescent qu'elle avait protégé. Si par la grâce d'une rencontre décisive, l'enfant devenu adulte a épousé une autre langue, elle est demeurée présente, toujours disponible, prompte à porter secours. Habité à présent par l'autre langue, sans que cesse en lui le dialogue interne, l'Homme aux eaux souterrainement mêlées, vit l'état privilégié d'être constamment soi et autre que soi, ou alors en avant de soi » (id.). Ce cheminent de l'exilé Cheng Chi-Hsien vers François Cheng décrit tout aussi bien le parcours d'un analysant qui peut parfois trouver un nouvel habitat dans la langue de la psychanalyse parlée dans les séminaires.

La poésie chinoise

La cosmologie chinoise se fonde du trois – Yang-Yin-Vide Médian, auxquels les confucéens font correspondre terme à terme Ciel-Terre-Homme. L'homme se place dans la Voie du Milieu juste (ou Vide médian). Voie traduit le chinois Tao, qui joue de la même équivoque en chinois et en français. C'est d'être parlant (d'avoir une voix) que l'homme s'inscrit dans la voie du Vide médian. Mais ce lieu du sujet, lieu du vide, n'est pas le lieu du néant. Cet espace dynamique est celui où ont lieu l'interaction et la transformation, c'est l'espace de rencontre du Yang et du Yin. La pensée chinoise « affirme la confiance en l'ordre universel de la Vie, fondé non sur la séparation étanche entre les unités constituées mais sur la reliance qui permet la circulation et l'interaction » (id.). Reliance et continuité s'entendent grâce à l'enseignement de la topologie des surfaces de Lacan.

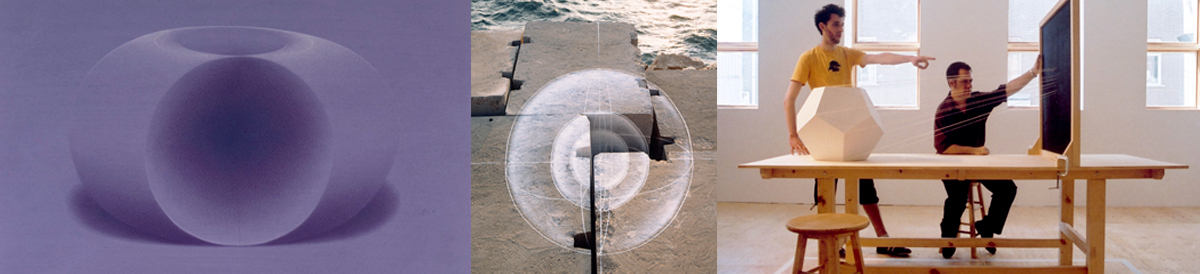

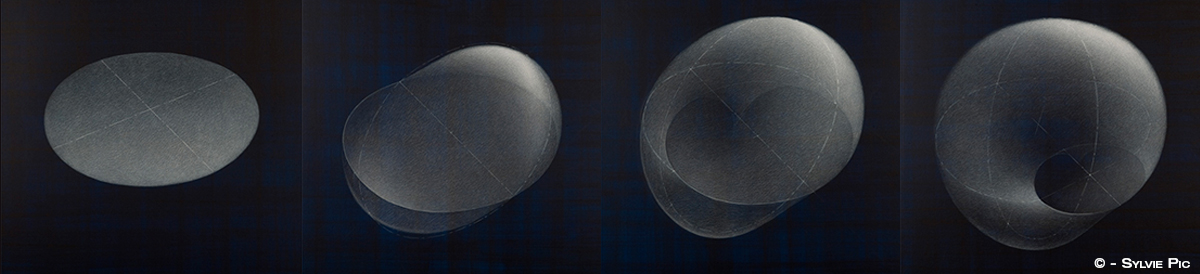

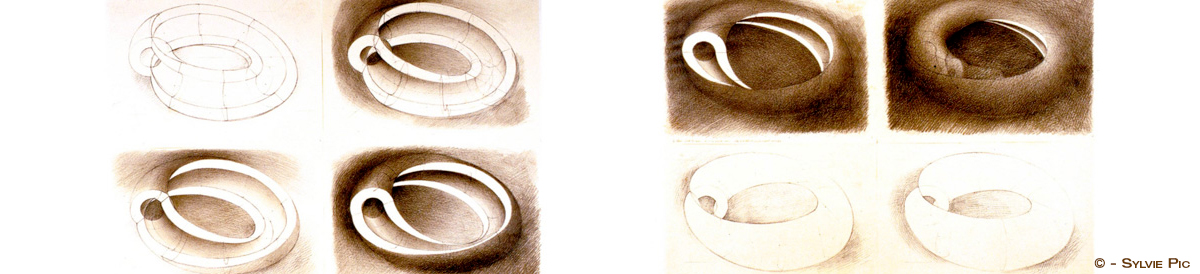

La poésie révèle la continuité du fait de la nature de l'écriture chinoise ; de même que le ruban de Möbius, le cross cap ou la bouteille de Klein, l'écriture poétique chinoise nous met sur la voie des limites de notre imaginaire. La poésie chinoise – tout comme la peinture – ne décrit pas le monde : poète et peintre ne sont pas prisonniers de la représentation ; ils supportent leur pratique d'un système qui organise des liens et provoque des actes de signifiance rappelle François Cheng. Cette position éloigne radicalement des fondements de notre système de pensée et d'appréhension du monde qui « met une différence entre l'objet et la représentation. On sait cela, pour se le représenter mentalement » (J. Lacan, Le rêve d'Aristote). Le texte de François Cheng, L'Écriture poétique chinoise a été porté par les structuralistes – Julia Kristeva notamment –, il est intéressant de repérer que Michel Foucault, dans son commentaire des Ménines au chapitre premier de Les Mots et les Choses, place le sujet dans une position équivalente à celle qu'il trouve dans la poésie chinoise : « Mais là, dans cette dispersion qu'elle [la représentation] recueille et étale tout ensemble, un vide essentiel est impérieusement indiqué de toutes parts : la disparition nécessaire de ce qui la fonde, – de celui à qui elle ressemble et de celui aux yeux de qui elle n'est que ressemblance. Ce sujet même – qui est le même – a été élidé. »

Des entreprises poétiques contemporaines en langue française interrogent ce lieu vide, constitué dans notre langue par le ratage de la chose par les mots. Dans La mer en contre bas, tape contre la digue, Jérémy Liron pose la question de savoir s'il y a une possibilité de venir habiter cet espace entre les mots et les choses ; la réponse qu'il suggère est du côté de l'impossibilité de la prise de ce lieu par les mots. Par une autre voie, Nicolas Pesquès se livre, au fil de la dizaine de recueils Le Mont Julliau, à la tentative d'épuiser par les mots le monde circonscrit à ce mont d'Ardèche qui lui fait face, creusant ainsi l'écart entre le paysage (de mots) et le réel. Dans la poésie chinoise, aucune tentative de combler ni de cerner le lieu vide, il est le lieu d'où elle souffle. Ce vide est le ressort de la poésie chinoise, à entendre dans sa polysémie : à la fois son étendue d'action, à la fois ce qui met en mouvement, et à la fois ce qui reprend sa forme.

L'écriture poétique chinoise

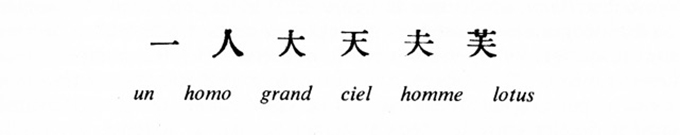

Les idéogrammes se présentent comme une combinaison de traits simples mais déjà signifiants. François Cheng prend l'exemple de lotus, composé de cinq idéogrammes simples, qui, pris séparément, sont signifiants. La superposition des éléments – comme dans la métaphore proustienne – changent la tonalité (la signification) sans faire disparaître le trait de chacun.

L'un des jeux de la poésie chinoise sera de moduler certains éléments du mot grâce au voisinage dans le poème. Par exemple bien que soit écrit lotus, le motif, la teinte ciel ou homme prendra une part importante dans le sens du poème : « en poésie, il n'y a pour ainsi dire pas de décalage entre le niveau des signifiants et celui des signifiés, chaque syllabe ayant toujours un sens » (F. Cheng, L'Écriture poétique chinoise). Cette structure spécifique permet, par exemple, à Wang Wei (VIe siècle), dans un poème qui décrit un hibiscus sur le

point de fleurir, d'indiquer qu'à force de contempler l'arbre, il fait corps avec et vit de l'intérieur de l'arbre l'éclosion. Cinq idéogrammes suffisent (1 – un arbre nu ; 2 – quelque chose naît au bout des branches ; 3 – un bourgeon surgit ; 4 – éclatement du bourgeon ; 5 – fleur dans sa plénitude) que François Cheng propose de traduire par « Au bout des branches, fleurs d'hibiscus ». Toutefois autre chose s'écrit dans l'écriture des idéogrammes : le troisième caractère (un bourgeon surgit) contient l'élément homme, lequel contient l'élément même... l'arbre est habité par l'homme-même. Le quatrième caractère (éclatement du bourgeon) contient l'élément visage, lequel contient l'élément bouche (ça parle). Enfin le cinquième caractère contient l'élément transformation : l'homme participe à la transformation universelle par le regard (celui du poète contemplant, et celui du lecteur lisant) et l'écriture (celle du poète qui trace les idéogrammes, et celle du lecteur qui en donne une interprétation). Le poète qui livre par l'écriture sa contemplation et le lecteur qui lit s'inscrivent en continuité : branche bout hibiscus fleur – ça échappe à la langue française.

La poésie chinoise développe un langage spécifique, éloigné de la langue parlée, jouant des va-et-vient de l'un à l'autre. François Cheng en décrit les traits caractéristiques ainsi (j'en indique deux) : il s'agit dans la poésie de constituer des figures symboliques en unités signifiantes et de structurer ces unités selon des lois étrangères à la logique linéaire et irréversible. Le voisinage (condensation et déplacement) qui ne se soucie pas de la contradiction – dans lequel Lacan nous enseigne de repérer la logique de l'inconscient –, structure la langue poétique chinoise. La poésie développe des lois spécifiques, qui jouent de ce stabitat, en particulier la disparition des mots vides (pronoms, adverbes, prépositions, conjonctions...) « cela afin d'introduire dans la langue une dimension en profondeur, celle justement du vrai " vide ". Dans certains cas, les poètes vont jusqu'à remplacer un mot plein (le plus souvent un verbe) par un mot vide, toujours dans le souci d'insérer le vide dans le plein, mais cette fois-ci par substitution » (id.). Ainsi est-il d'usage que les pronoms personnels disparaissent : le sujet s'efface, se sous-entend ; sa présence est marquée du vide. Un exemple parmi ceux de François Cheng :

Sommeil printanier ignorer aube

Tout autour entendre chanter oiseaux...

Nuit passée : bruissement de vent, de pluie ;

Pétales tombés, qui sait combien...

Cheng commente ainsi : « Le vers 1 ne place pas le lecteur devant quelqu'un qui dort, mais le situe au niveau de son sommeil, un sommeil qui se confondrait avec celui même du printemps. Les trois autres vers, superposés, " représentent " les trois couches de conscience du dormeur : présent (gazouillis des oiseaux), passé (bruissement du vent et de la pluie), futur (pressentiment d'un bonheur trop fugitif et vague désir de descendre au jardin pour contempler les pétales jonchant le sol) » (id.). Pour saisir l'écart avec notre manière d'énoncer qui se soutient de la coupure il suffit de faire appel à la tournure que de l'énoncé français : lorsque je dors au printemps, j'entends autour de moi... La langue française coupe,sépare celui qui parle et l'objet qu'il vise, celui qui écrit et celui qui lit, celui qui parle et celui qui écoute. Le sujet est élidé dans la poésie chinoise – élidé veut dire absenté, une trace marque l'absence ; c'est au lieu de cette trace que le sujet (le lecteur) peut advenir. De cette place, que chaque élément peut venir occuper, se dessine un sens, une teinte, qui ne modifie pas la structure. Aussi, comme dans ces deux vers de Tu Fu, l'objet peut occuper la place du sujet.

Riz parfumé picoter finir perroquet graines

Platane vert percher vieilli phénix branches

Abbé mort en pré au cul lis

Bien entendu le riz ne picote pas le perroquet, ni le platane n'est perché sur le phénix, à suivre la grammaire on se fourvoie. « Il est, je crois, tout à fait saisissant que, dans ce que j'appelle la structure de l'inconscient, il faut éliminer la grammaire. Il ne faut pas éliminer la logique, mais il faut éliminer la grammaire. [...] Il faut que la grammaire soit implicite pour pouvoir avoir son juste poids » indique Jacques Lacan dans le séminaire du 11 janvier 1977. Le titre qu'il a choisi pour cette année, L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourre, assouplit la grammaire à la manière de l'écriture poétique chinoise (élision du sujet) et trace la voie vers un usage de langue française en proximité de la chaine signifiante. Aussi Lacan, se référant aux Bigarrures du Seigneur des Accords (première parution en 1572), fait-il appel à un temps où la langue était moins assujettie à la grammaire. La difficulté que nous avons à entrer dans cette langue étrange désigne la manière dont il convient de lire (la poésie et les dits d'un analysant) : « Un couard de Lombardie, la maistresse duquel avoit nom Giovanella, portoit un ioug, qui s'appelle en son patois Giove pour Giogo, & deux anneaux en Italien Annella. Estoit ce pas trouver s'amie ingenieusement, & la porter avec luy sans enchantement ? Un Florentin amoureux d'une Barbara, portoit sa barbe longue, qui signifioit Barba, & une demie grenouillle, sçavoir la teste & les deux pieds de devant, pour dire que ce n'estoit que la premiere syllabe de Rana : il eut plus gaigné de porter sa barbe raze demy : car cela eust fait barbara-za. » Ce savoir-faire du Seigneur des Accords déchiffrant des rébus, qui désaccorde pour accorder, Sigmund Freud, l'élevait au rang de pratique dès L'interprétation des rêves : « On serait évidemment induit en erreur si l'on voulait lire ces signes d'après leur valeur en tant qu'images et non d'après leur relation entre eux en tant que signes [...] Il est évident que l'appréciation correcte du rébus ne se dégage que si je n'élève pas de telles objections contre l'ensemble et ses détails, mais si je m'efforce de remplacer chaque image par une syllabe ou un mot qui, en fonction de telle ou telle relation, est susceptible d'être présenté par l'image. Les mots qui se trouvent ainsi rassemblés ne sont plus dénués de sens, mais peuvent donner la sentence poétique la plus belle et la plus riche de sens... » Il s'agit de faire une lecture qui s'écrive, des images d'en faire un enchainement de mots :

Habe mortem prae oculis.

« La vérité réveille-t-elle ou endort-elle ? Ça dépend du ton dont elle est dite. La poésie dite endort. [...] Si vous êtes psychanalyste, vous verrez que ces forçages par où un psychanalyste peut faire sonner autre chose, autre chose que le sens, car le sens, c'est ce qui résonne à l'aide du signifiant ; mais ce qui résonne, ça ne va pas loin, c'est plutôt mou. Le sens, ça tamponne, mais à l'aide de ce qu'on appelle l'écriture poétique, vous pouvez avoir la dimension de ce que pourrait être l'interprétation analytique. C'est tout à fait certain que l'écriture n'est pas ce par quoi la poésie, la résonance du corps s'exprime. » (Jacques Lacan, séminaire du 19 avril 1977). Pourquoi faire sonner autre chose que le sens ? Le Seigneur des Accords indique la voie/x de l'écriture poétique chinoise qui s'écrit au lieu du pas-de-sens (sur le pas-de-porte du sens) : jeu de signifiants que le signifié n'arrête pas. Que peut on proposer à un sujet en analyse sinon de se repérer dans sa structure : ses répétitions, ses écarts. « Que vous soyez inspirés éventuellement par quelque chose de l'ordre de la poésie pour intervenir, c'est bien en quoi je dirai, c'est bien vers quoi il faut vous tourner, parce que la linguistique est quand même une science que je dirais très mal orientée. Si la linguistique se soulève, c'est dans la mesure où un Roman Jakobson aborde franchement les questions de poétique. La métaphore, et la métonymie, n'ont de portée pour l'interprétation qu'en tant qu'elles sont capables de faire fonction d'autre chose. Et cette autre chose dont elles font fonction, c'est bien ce par quoi s'unissent, étroitement, le son et le sens. » (id.) Cet usage du pas-de-sens révèle le sens comme lieu du recouvrement de l'imaginaire par le symbolique ; à se situer au lieu du passage vers le sens, poète et psychanalyste tiennent la corde du réel.