Jean-Louis DISSEZ : Qu’est-ce que donner asile ?

Qu’est-ce que donner asile ?

Nicolas Dissez, Intervention à l’ALI Lyon, le 27 mars 2018

Une remarque préliminaire, en vous proposant ce titre, m’oblige à constater que cette formulation donner asile est pour le moins inhabituelle et qu’il n’existe pas, pour ce geste particulier, de formulation adéquate, en français en tout cas. C’est peut-être ce qui justifie mon propos, que d’essayer de cerner le registre d’un acte encore mal identifié mais qui, en tout état de cause, concerne le rapport à l’Autre comme tel, plus particulièrement le fou et l’étranger en tant que ce terme d’asile est essentiellement utilisé en français dans les locutions, asile d’aliénés et droit d’asile. Il s’agit donc d’examiner cette question, Qu’est-ce que donner asile ?, dans ses usages aussi bien psychiatrique que politique, voire en se tenant sur le bord commun entre les deux, bord dont on considèrera, qu’il a une valeur essentielle pour la psychanalyse.

La folie et l’étranger sont, en effet, deux figures d’incarnation traditionnelles de l’Autre. Je vous propose de considérer qu’elles constituent de telles figures en ce qu’elles oscillent entre des représentations qui les constituent concomitamment comme pouvant apporter un savoir nouveau ou comme porteuses de danger. La folie a toujours oscillé entre ces deux représentations qui celles du fou génial ou celle du fou dangereux. Il n’est guère besoin ici d’insister pour souligner combien notre rapport à l’étranger est marqué de la même ambivalence, entre la possibilité d’un exemple dont nous pourrions nous inspirer et la crainte d’un envahissement. Ces figures ne sont pas les seules, la féminité et l’artiste en sont d’autres modalités qui, parce qu’elles se font le support d’une remise en cause de l’ordre établi, peuvent être appréhendées soit comme novatrices soit comme dangereuses. Notons, puisque l’ALI Lyon proposait récemment une journée consacrée aux figures d’incarnation de l’Autre, que la machine, disons le robot ou l’ordinateur, me semble constituer une modalité de figuration de l’Autre de survenue plus récente. L’ordinateur est en effet aujourd’hui envisagé comme le lieu emblématique d’un savoir nouveau, il en est tellement la référence que la plus grande réussite d’un champion d’échec ou de jeu de Go est aujourd’hui de parvenir à battre l’ordinateur le plus performant dans le domaine ; mais cette machine sous la forme du robot pourvu d’une intelligence artificielle est également perçue comme un risque, comme un danger potentiel, une intelligence capable de venir supplanter l’humanité, voire de la détruire.

Si l’inconscient est le discours de l’Autre, accueillir ce qui nous vient de l’Autre, ce « lieu d’où peut se poser à nous les questions essentielles de notre existence »[1], c’est bien le mouvement de la cure elle même. Accueillir ces manifestations de l’Autre que sont le rêve, le lapsus ou l’acte manqué, comme des possibilités de d’acquisition d’un savoir nouveau, c’est bien la fonction même du travail d’analyse, en tout cas dans les névroses. Donner asile, c’est donc accueillir l’Autre, avec les difficultés auxquelles nous confronte cette question, ses mouvements paradoxaux et c’est aussi bien le mouvement de la cure et de ses aléas. Donner asile est un mouvement pris dans les ambiguïtés essentielles à cette opération. Le latin hostis fournit l’étymologie de l’hospitalité comme de l’hostilité. L’asile d’aliéné est, en effet, tout autant lieu de protection, d’assistance que lieu de ségrégation. Dans l’histoire récente, celle de la guerre d’Espagne par exemple, les camps de réfugiés ont tout autant constitué des lieux d’accueil que des lieux de rebuts voire de concentration. C’est de l’expérience personnelle de ces camps que François Tosquelles, dans l’après guerre a pu pointer la proximité de fonctionnement des asiles d’aliénés avec les camps de réfugiés, pour souligner la nécessité de travailler sur le fonctionnement de l’hôpital pour que celui-ci ne dérive pas immédiatement vers le registre du camp. Plus récemment encore, ladite jungle de Calais n’échappe pas à cette ambiguïté, d’abord lieu d’accueil, elle devient rapidement lieu de ségrégation. Il s’agit donc d’examiner analytiquement cette torsion inhérente au fait de donner asile, à la question de l’hospitalité essentielle à l’examen de notre rapport à l’Autre.

Il n’y a pourtant pas de grand texte de Freud ni de séminaire de Lacan sur l’hospitalité. Il y a par contre un séminaire de Derrida dont la quatrième séance commence en ces termes :

« La question de l’étranger, n’est-ce-pas une question d’étranger, venue de l’étranger ?

Avant de dire la question de l’étranger, peut-être faudrait-il préciser ; question de l’étranger. Cette différence d’accent, comment l’entendre ?

Il y a, disions-nous, une question de l’étranger. Il est urgent de l’aborder, comme telle.

Certes, mais avant d’être une question à traiter, avant de désigner un concept, un thème, un problème, un programme, la question de l’étranger est une question de l’étranger, une question venue de l’étranger, une question à l’étranger, adressée à l’étranger. Comme si l’étranger était d’abord celui qui pose la première question ou celui à qui on adresse la première question. Comme si l’étranger était l’être-en-question, la question même de l’être-en-question, l’être-question, ou l’être-en-question de la question. Mais aussi celui qui, posant la première question, me met en question. »[2]

Je crois que chacun peut ici entendre l’accent mis sur les différentes fonctions de l’Autre. On entend tout aussi bien le registre politique de cette question. La question Qu’est-ce que donner asile ? – voire Pourquoi donner asile ? – parce qu’elle pose la question de l’Autre, la question qui nous vient de l’Autre, est une question psychanalytique tout autant que politique. Il y aurait, c’est l’enjeu de mon propos, à parvenir à aborder ces questions en gardant une éthique qui soit celle de l’analyse, c’est à dire qui prenne en compte la question de notre propre division et le fait que cette question essentielle ne peut que nous confronter au registre de la castration. Nous pouvons peut-être, pour cela, reprendre cette interrogation à partir des propos de Jacques Lacan dans le “Petit discours aux psychiatres” lorsqu’il aborde la fonction de la ségrégation :

« C’est précisément en tant que vous êtes psychiatres que vous pourriez avoir quelque chose à dire sur les effets de la ségrégation, sur le sens véritable que ça a. Parce que de savoir comment les choses se produisent ça permet très certainement de leur donner une forme différente, d’une lancée moins brutale et si vous le voulez plus consciente, que si on ne sait pas à quoi l’on cède, vôtre… ce que vous représentez si je puis dire dans l’histoire, et comme les choses vont vite, ce qu’on verra très vite, je sais pas, peut-être dans une petite trentaine ou cinquantaine d’années, c’est qu’il y avait déjà, autrefois, quelque chose qui s’appelait le corps des psychiatres et qui se trouvait dans une position analogue à ce qu’il faudra bien alors inventer pour comprendre ce dont il s’agira dans les remuements qui vont se produire et à des niveaux sur lesquels vous pouvez compter, qui seront planétaires, dans ce qui se produira au niveau de ces initiatives constituant une nouvelle répartition [interhumaine] et qui s’appellera : l’effet de ségrégation. À ce moment là l’historien dira : mon Dieu, les chers psychiatres, en effet, nous donnent un petit modèle de ce qui aurait pu être fait à ce moment là comme cogitation qui aurait pu nous servir, mais à la vérité il ne nous l’ont pas donné, parce qu’à ce moment là ils dormaient, ils dormaient pourquoi ? Mon Dieu, parce qu’ils n’ont jamais vu bien clairement de quoi il s’agissait dans leur rapport à la folie à partir d’une certaine période ; ils ne l’ont pas vu, Dieu sait pourquoi, dira-t-on, ils ne l’ont pas vu justement parce qu’ils avaient le moyen de le voir. Simplement parce que la psychanalyse était là et que la psychanalyse c’est trop difficile. »[3]

« Dans une cinquantaine d’années », dit Jacques Lacan dans cette intervention qui date de 1967, nous y sommes. Les psychiatres ne se sont effectivement guères attelés à cette tâche de tenter de rendre compte de ces « remuements (…) qui seront planétaires » et qui constituent aujourd’hui notre actualité. La question de l’exil est plutôt posée ici par le romancier, je pense, par exemple, à Laurent Gaudé et son Eldorado. « La littérature a occupé le lieu déserté par les psychiatres »[4] soulignait déjà Sigmund Freud. Tâchons donc de nous atteler à cette difficulté. Donner asile, c’est bien se confronter à la question de ce qui nous distingue de l’Autre, de ce qui nous en sépare autant que ce qui nous relie à lui, c’est à dire d’examiner la constitution du bord commun entre le sujet et l’Autre.

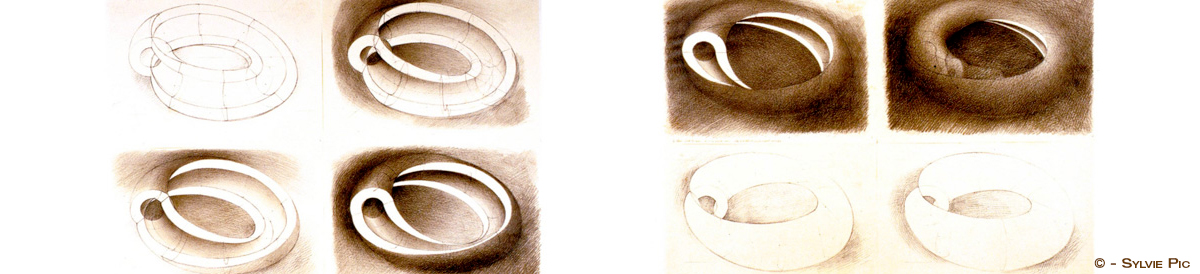

Je vous propose de considérer que cette possibilité de donner asile peut être étudiée par le biais de l’opération de d’aliénation-séparation qui a été proposée par Jacques Lacan pour envisager notre lien à l’Autre. Lorsque Jacques Lacan s’attache à cette question, dans les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, il distingue et articule, en effet, deux opérations à l’origine de la constitution du sujet, l’aliénation et la séparation. Ces deux opérations sont réunies dans le poinçon, par exemple dans l’écriture $<>a qui articule le sujet à son objet, autrement dit le sujet et l’Autre.

Commençons donc par la question de l’aliénation qui est envisagée par Lacan par le biais d’un certain nombre de choix essentiels de l’existence. Nous sommes, face à ces choix, fondamentalement partagés, divisés, autrement dit aliénés. Cette aliénation résultant d’une logique instaurée par le langage lui-même, Jacques Lacan va partir de cette disjonction que représente le « ou » pour situer notre aliénation fondamentale dans le langage. La situation d’aliénation nous confronte donc à un choix, c’est à dire à un ou mais qui n’est pas le choix de la carte quand elle annonce « Fromage ou dessert ». Les modalités spécifiques de ce choix sont ainsi précisées par Lacan :

« Cet ou aliénant n’est point une invention arbitraire, et, comme on dit, une vue de l’esprit. Il est dans le langage. Cet ou existe. Il est tellement dans le langage qu’il conviendrait aussi, quand on fait de la linguistique, de le distinguer. Je vais vous en donner un exemple, et tout de suite.

“La bourse ou la vie !” Si je choisis la bourse, je perds les deux. Si je choisis la vie, j’ai la vie sans la bourse, à savoir une vie écornée. »[5]

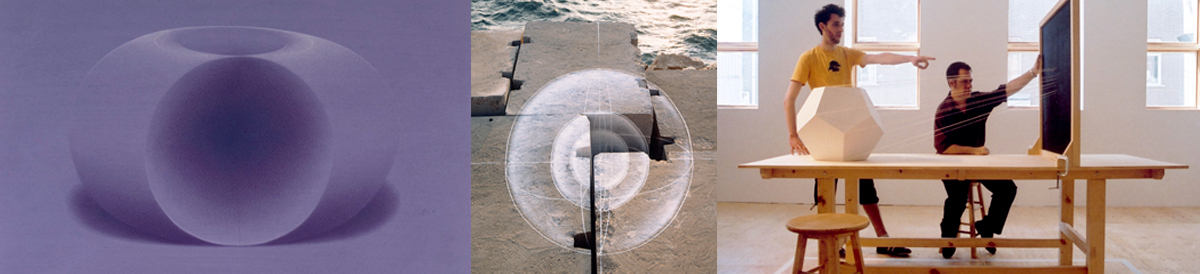

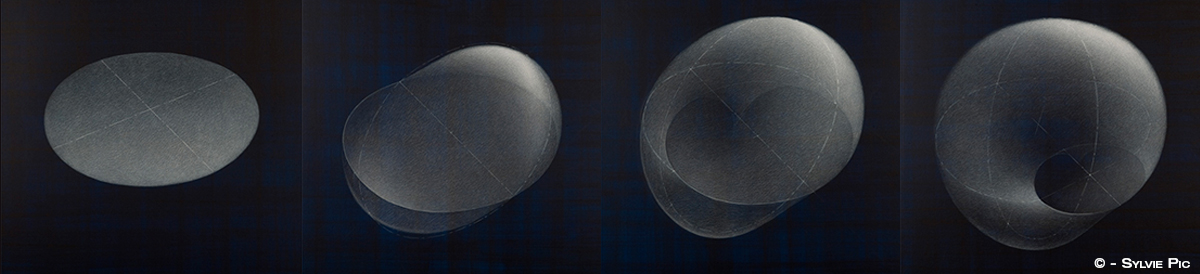

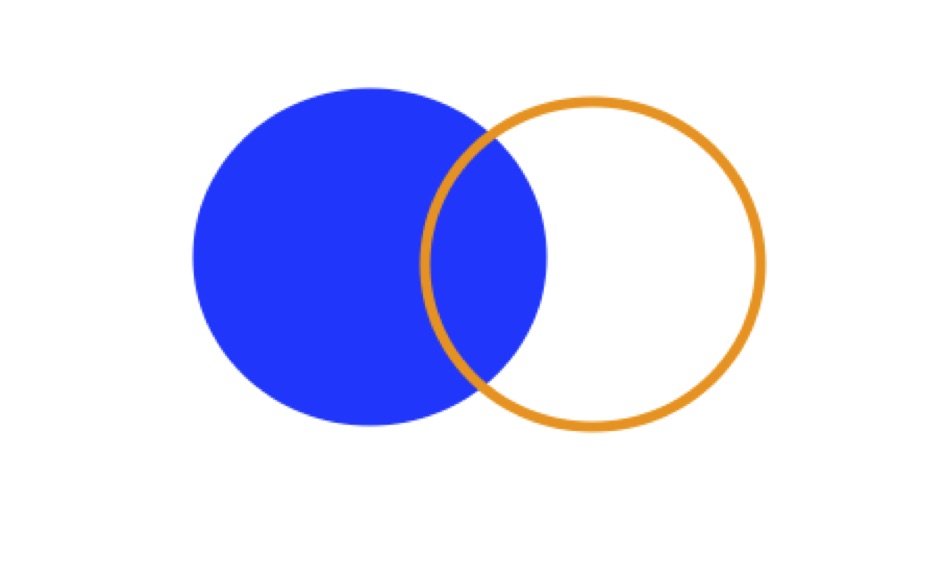

Cette modalité du ou, celle qui caractérise l’aliénation, se manifeste donc lorsque, surpris au coin du bois, nous sommes soumis à l’énoncé : « La bourse ou la vie ? ». Ce type d’alternative introduit un « ou » qui, s’il semble offrir la possibilité d’un choix, se révèle comporter un registre spécifique de contrainte. Le choix s’avère, en effet, forcé puisque choisir la bourse implique de perdre la vie elle-même et donc d’être privé de toute jouissance de la vie comme de la bourse. Ne reste donc que le choix de la vie, ce choix impliquant une vie « au rabais » puisque amputée de la possibilité de jouir de sa fortune. Ce troisième type de « ou » dit de l’aliénation, peut être illustré à l’aide des diagrammes logiques. Le cercle de gauche va alors matérialiser la bourse, le cercle de droite la vie. Le « ou » de l’aliénation, qui semble donc conduire à choisir entre le cercle de droite et celui de gauche contraint, en fait, à choisir la zone grisée du cercle de droite écornée de la lunule centrale commune aux deux cercles. Autrement dit, ce choix oblige à choisir la vie écornée de sa partie commune avec la bourse, symbolisée, ici, par la zone grisée :

On vérifie le caractère de contrainte spécifique commandé par ce « ou » de l’aliénation. Il impose au sujet, devant les choix cruciaux de l’existence, un choix forcé qui le conduit, pour ne pas perdre la vie, à sacrifier une part essentielle de l’existence, ce que la psychanalyse nomme castration. C’est parce que celui qui est confronté à ce choix est en difficulté pour lâcher cette part essentielle de l’existence, qu’il est aliéné. Loin de seulement caractériser la seule situation de l’honnête homme détroussé au coin du bois, cette logique organise des moments cruciaux de nos existences, voire des choix historiques.

Jacques Lacan va souligner à plusieurs reprises, au fil de son enseignement, que cette logique de l’aliénation organise des énoncés multiples en particulier historiques :

« Il s’agit d’engendrer la première aliénation, celle par quoi l’homme entre dans la voie de l’esclavage. “La liberté ou la vie !” S’il choisit la liberté, couic! Il perd les deux immédiatement – s’il choisit la vie, il a la vie amputée de la liberté. »[6]

On pourrait également évoquer, ici, la position des chefs d’États français et anglais, Edouard Daladier et Neuville Chamberlain, lors des célèbres accords de Munich contractés avec Adolf Hitler et Benito Mussolini à l’orée de la seconde guerre mondiale. Leur situation fut résumée par Winston Churchill, à leur retour, dans une formule restée célèbre : « À Munich, vous aviez le choix entre la guerre ou le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre et le déshonneur ! » Dans ce cas, si le choix reste forcé, obligeant à ne pouvoir choisir que la guerre, il déplace néanmoins quelque peu les modalités logiques du choix de « la bourse ou la vie ». On peut aussi reprendre la citation de Benjamin Franklin qui indique dans une formule d’actualité : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre et finit par perdre les deux. »

Jacques Lacan va alors souligner les manifestations de cette logique du choix forcé de l’aliénation, pour spécifier la particularité de notre lien à l’Autre, de notre abord de l’Autre dans le cours même de la cure analytique. Dans son espoir de savoir qui il est, l’analysant va, en effet, se trouver dans la situation d’avoir à choisir entre « l’être ou le sens ». Croyant saisir la vérité de son être dans un rêve, un lapsus ou un acte manqué, il va vérifier en tentant de reformuler ce qui se dit dans ces formations de l’inconscient, qu’il ne s’y retrouve pas tout à fait et que le sens qu’il peut en dégager le laisse insatisfait. Entre « l’être ou le sens », là encore le choix s’avère forcé, le sujet ne peut que choisir un sens qui ne parvient jamais à le définir totalement, autrement dit un sens écorné de la dimension de l’être.

À cette première opération d’aliénation indispensable à la constitution du sujet et qui impose au sujet un choix forcé, opération impliquant une perte inévitable que nous assimilerons à la castration, Jacques Lacan associe l’opération qu’il appelle séparation et qui implique cette lunule centrale commune au sujet et à l’Autre. Cette opération apparaît marquée de paradoxes. Séparer, souligne Lacan en faisant appel à l’étymologie du terme c’est mettre à part mais aussi bien la racine de « parere » faire naître qui donne parturiente, par exemple. Jouant de l’équivoque Lacan ajoute que se séparer de l’autre c’est aussi bien se parer, s’habiller de cet autre, s’en vêtir. De cette perte imposée par l’Autre et mise en place par l’opération de l’aliénation, je peux en effet me parer, je peux faire le moteur de mon propre désir :

« Un manque est, par le sujet, rencontré dans l’Autre, dans l’intimation même que lui fait l’Autre par son discours. Dans les intervalles du discours de l’Autre, surgit dans l’expérience de l’enfant ceci, qui y est radicalement repérable – il me dit ça, mais qu’est-ce qu’il veut ?

Dans cet intervalle coupant les signifiants, qui fait partie de la structure même du signifiant, (…) c’est là que rampe, c’est là que glisse, c’est là que fuit, tel le furet, ce que nous appelons le désir. »[7]

Il y a donc ce que Lacan appelle un recouvrement des deux manques inhérent à cette opération de séparation à l’origine de la constitution du désir. Cette opération en passe par l’identification de ce manque, de ce défaut dans l’Autre. Elle est une opération qui implique un lien spécifique à l’Autre, l’identification d’un trait qui est aussi bien un défaut, ce qui dans l’Autre fait défaut, sans quoi, il ne saurait y avoir aucune séparation, aucune possibilité de se parer de l’Autre.

Il y a là une distinction à opérer entre l’opération de séparation en tant qu’elle instaure un bord entre moi et l’Autre mais qu’elle introduit aussi un lien en tant que je peux alors me parer de l’autre, en tant qu’ayant identifié le manque spécifique qui le constitue je peux m’en vêtir, je peux en faire le moteur de mon propre désir, j’en suis fondamentalement transformé. Cette opération dans sa spécificité me semble pouvoir rendre compte de cet effort du sujet de donner asile au sens où elle implique une transformation du sujet lui-même.

S’il pouvait s’agir de proposer une formulation de cette difficulté à donner asile, on pourrait proposer que passant devant l’étranger en situation d’errance je m’interroge sur le fait de lui faire accueil ou bien de poursuivre mon chemin. Je peux alors me formuler à moi-même la question « l’accueil ou la vie ? » au sens où, dans cette formulation, je ne peux que choisir l’accueil, puisqu’une vie sans accueillir l’Autre n’est qu’une vie moribonde, une absence de vie, mais que ce choix forcé change, transforme la vie elle-même, la soumet à une évolution permanente qui lui donne son caractère incertain, aléatoire, fragile. Cette modalité de donner asile se heurte à un certain nombre de paradoxes soulignés par Jacques Derrida dans son séminaire. Si, accueillant l’Autre, je pose comme exigence préalable qu’il parle ma langue, est-ce que je l’accueille vraiment ? Est-ce que je ne me prive pas de l’apport que constitue pour moi le fait que l’Autre parle une langue qui peut m’apporter un savoir nouveau ? Donner asile, est-ce poser comme préalable à son accueil, que l’Autre parle ma langue, ou bien est-ce m’intéresser à sa propre langue, accepter qu’il soit porteur d’un savoir nouveau véhiculé par cette langue que j’ignore. Donner asile, c’est bien plutôt ici accueillir l’Autre au titre du fait que cet Autre peut m’enseigner, m’apporter un savoir nouveau, mais c’est également accepter que si je veux me tenir à cette possibilité d’apprendre de l’Autre, je puisse accepter qu’il garde pour moi une dimension d’altérité irréductible. Le maintien de cette altérité justifie ce rapprochement du fait de donner asile et de l’opération d’aliénation-séparation. Accueillir l’Autre dans la cure c’est, en effet, accepter que l’inconscient, y compris au terme de la cure garde une altérité essentielle, qu’il puisse rester, y compris chez l’analyste, de l’inanalysé. Ce sont, ici encore, les tenants de la psychothérapie institutionnelle qui trouveront les formules les plus justes pour rendre compte de cette éthique : « Être au plus près de l’Autre ce n’est pas toucher, dit Jean Oury, la plus grande proximité c’est assumer le lointain de l’Autre. » Je vous propose de considérer que cette opération de séparation se distingue de l’opération de ségrégation qui ne comporte pas les mêmes effets, ne procède pas des mêmes ressorts.

Etymologiquement la ségrégation c’est en effet mettre à part, isoler, éloigner du troupeau, c’est une opération qui ne distingue pas le sujet de l’Autre mais le troupeau de l’exclu. C’est une opération qui relève de la grégarité, donc de la psychologie des foules bien plus que de la psychologie individuelle. C’est pourquoi le terme est utilisé pour désigner les processus de ségrégation raciales, il vient bien désigner des procédures d’éloignement de groupes entiers, permettant d’empêcher les échanges entre ces groupes de population, là où l’opération d’aliénation-séparation, celle qui distingue et articule tout autant, vise à rendre comte des modalités de liens entre le sujet et l’Autre.

Je souhaiterais tenter maintenant de prendre les choses au niveau où l’actualité récente nous confronte à l’accueil de centaines de milliers de personnes qui cherchent refuge en Europe. L’une des difficultés à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés quant à cette question de l’asile – je ne dis pas du droit d’asile qui est déjà un mode d’abord administratif de la question qui nous déroute d’un abord analytique – c’est de constater un hiatus entre les modalités singulières de traitement de cette question et son abord par les politiques. Un certain nombre d’enquêtes semblent montrer qu’individuellement chacun de nous, pris un par un, semble prêt à des gestes qui impactent son quotidien pour accueillir l’autre. Un grand nombre de personnes, pris individuellement, semblent prêts à faire une place dans leur ville ou leur village, voire dans leur logis, pour permettre cet accueil. Mais pris collectivement – et il est indéniable que les politiques s’adressent de plus en plus à des groupes de populations pour élaborer leur discours – la position du peuple français est une position inquiète, de rejet. Il est ainsi régulièrement rappelé que la position d’accueil de ces populations en Allemagne par la chancelière actuelle a conduit à un rejet collectif de cette politique d’accueil, voire à une montée récente des votes xénophobes.

Il me semble possible de lire ce décalage à partir du texte de Sigmund Freud sur la psychologie des foules. Vous le savez, Freud y souligne la transformation majeure opérée par la foule sur la psychologie individuelle. La difficulté pourrait être reprise au titre des impasses d’un certain engouement pour la psychanalyse au cours des années soixante-dix, il n’était pas rare alors d’interroger, sur un mode plus ou moins ironique à plus ou moins sérieux, quant à la possibilité de proposer une psychanalyse obligatoire pour tout le monde, au même titre, voire en remplacement du service militaire, à l’époque obligatoire. Si l’on se rappelle que dans son texte Freud donne illustration de l’armée comme un des grands types de foules, on mesure l’impossible d’une telle préconisation. On ne peut pas envisager les effets de l’analyse sur un mode prévisible applicable à un groupe déterminé, quel qu’il soit. La constitution d’une foule rend incompatible d’attendre sur cette foule les effets qui sont régulièrement ceux de l’analyse sur des individus, pris un par un.

Ainsi peut s’éclairer, peut-être, le hiatus que certaines enquêtes actuelles relèvent entre position individuelle et résultats de sondages collectifs concernant cette question de l’accueil de l’étranger. Dans ces sondages, les réponses s’adressent à un interlocuteur qui nous appréhende comme communauté, nation. Ce faisant nos réactions sont celles d’une foule qui privilégie le maintien de la cohérence du groupe. Une foule ne se constitue que comme excluant ceux qui n’en font pas partie. La foule se caractérise rappelle Freud dans son texte les réactions de contagion et de suggestibilité, elle tend à l’exacerbation des réactions affectives. Peut-être cette opposition de l’opération d’aliénation-séparation et de celle de ségrégation peut-elle permettre de comprendre pourquoi l’Europe, collectivement, applique un « délit de solidarité » pour condamner les personnes qui portent assistance aux plus démunis des exilés, et condamne pénalement les Organisations Non Gouvernementales qui portent assistance en mer Méditerranée à ceux qui tentent de la traverser sur des embarcations de fortune quand ces mesures révoltent individuellement chacun d’entre nous. Si l’aliénation-séparation n’est pas la ségrégation, alors je vous propose de considérer que c’est à défaut de cette opération d’aliénation-séparation que risquent de se répandre des pratiques ségrégatives. C’est à défaut de prendre en compte une dimension d’altérité que risquent de pulluler des pratiques de ségrégation à proprement parler.

Comment donc traiter analytiquement ces questions d’accueil de l’Autre ? Comment passer d’un procès de ségrégation à celui de la séparation, du fait de « se parer » de l’autre ? Je souhaiterais faire appel à l’histoire d’une amie qui a bien voulu témoigner de son expérience qui m’a paru plus propice à illustrer cette modalité de donner asile à toute une série de personnes venues de l’étranger. Je fais allusion à l’accueil, dans les années soixante-dix, de nombreux exilés d’Amérique latine dans les suites de la prolifération de dictatures survenues aussi bien au Chili, en Uruguay qu’en Argentine dans cette période. L’accueil des ressortissants en France, vous le savez a été particulièrement important si bien que notre pays garde encore, au Chili par exemple, un crédit particulier dont je ne sais pas si elle se montre particulièrement digne aujourd’hui. Je cite donc un extrait de ce récit d’une exilée chilienne en France, Carmen Gloria Aguayo :

« Violeta Gervaiseau (…) était accompagnée d'un grand monsieur au visage distingué : Henri Wallon. Je ne savais pas où les recevoir ; nous sommes entrés dans la salle à manger où, après le ménage, les chaises avaient été retournées sur les tables. Il m'est venu à l'esprit de dire une phrase que j'avais entendue ce matin-là :

- “Je suis désolée de vous accueillir comme ça.”

La réponse d’Henri, teintée de cette ironie française que je ne connaissais pas encore, m'a abasourdie :

- “Vous avez, je crois, d'autres raisons d'être désolée.”

Je me sentais très mal ; j'ai réalisé qu'il voulait m'aider, il m'a donné l'impression de vouloir me donner de l'argent, ce qui m’effrayait.

- “De quoi avez-vous besoin ?”

- “De rien... Ici ils me donnent le gîte et le couvert.”

Mais j'ai réagi, heureusement. J'avais besoin qu’on m’aide à faire libérer mon mari. L'avocat Luis Ortiz m'avait dit à la Nonciature que si je pouvais obtenir un contrat de travail pour Vicente, il serait plus facile de le faire sortir. Henri m'a interrogé sur son métier et sa spécialité : ingénieur, il a travaillé dans l'industrie du ciment. Et il est parti avec cette mission. Une chaîne de solidarité avait commencé à fonctionner.

(…)

Et pourtant l'aide est arrivée : Henri avait parlé avec François Carrier qui avait obtenu un contrat de son ami Bailly, gérant des Ciments Lafarge. Il a été difficile pour Henri de m'expliquer que c'était un contrat bidon. Je ne l'ai pas compris. C'est un contrat, mais ce n'est pas un contrat ; c'est juste pour l'aider à être libéré… J'ai fini par comprendre. »

Un peu plus loin dans ce récit, il est fait état de la suite donnée à ce contrat, qui a effectivement permis à Vincente, le mari de celle qui écrit ce récit, d’être rapatrié en France.

« Dès que Vicente est arrivé, je lui ai expliqué le système du contrat bidon pour qu'il n'ait pas trop d'espoir, mais il m'a dit que, quoi qu'il en soit, il appréciait le geste et qu'il voulait aller remercier. Il a demandé une entrevue avec le président de l'entreprise.

- “Je ne partage pas vos idées politiques, lui a dit cet homme, mais je suis un partisan des droits de l'homme et je souhaite aider un réfugié chilien : restez et travaillez avec nous.”

C'est ainsi que Vicho nous a nourris. Il est resté chez Lafarge jusqu'à la fin de son exil. »[8]

Je souhaitais indiquer au travers de cette histoire qui m’a touchée, que cet accueil, dans les modalités dont il garde trace dans les mémoires au Chili, en passe bien plus par des histoires individuelles que par des mesures gouvernementales, même si celles-ci sont essentielles. L’acte de ce premier homme qui rencontre cette exilée ne se limite pas, comme celle-ci le redoute, à un don d’argent mais peut-être perçoit-il cette crainte pour permettre un autre type de don qui l’implique un peu plus. Par la suite, le dirigeant de cette entreprise se montre probablement surpris de proposer un véritable emploi à cet exilé chilien pour lequel il avait initialement rédigé un faux contrat. C’est une histoire qui, peut-être, peut nous servir d’illustration à ce que c’est que donner asile, parce qu’elle prend comme point de départ le défaut dans l’Autre, cette crainte un peu étrange, « Je ne veux pas qu’on me propose d’argent » et puis ce faux qui est quand même un contrat de travail qui en devient un vrai, et dans lequel ce chef d’entreprise signe son désir en engageant effectivement cette personne. La suite du récit fait d’ailleurs état des relations d’amitié qui se nouent par la suite entre les deux hommes. Ce récit, c’est une histoire individuelle, elle ne ne peut être collectivisée. La possibilité de donner asile, au sens de l’asile offert à la folie comme à l’étranger repose sur une opération qui est une rencontre à chaque fois unique, qui ne saurait se systématiser dans une structure administrative quelle qu’elle soit. Donner asile, c’est accepter d’être transformé par l’Autre, ça ne se décrète pas. Au mieux, comme les tenants de la psychothérapie institutionnelle ont tenté de le systématiser, peut-on réfléchir au cadre dans lequel une telle rencontre est possible, aux transformations du cadre asilaire tel qu’il ne rende pas complètement impossible une telle rencontre. Jean Oury nomme cette possibilité « le précaire ». Donner asile à l’autre, c’est une affaire qui ne peut être que de rencontre singulière, d’une rencontre qui remet en jeu cette opération d’aliénation-séparation propre au sujet qui vient changer les deux protagonistes et qui ne peut en aucun cas se systématiser dans un fonctionnement institutionnel. Cette opération, non seulement ne peut pas se protocoliser, mais elle ne peut survenir que dans les marges, voire même elle procède de la rédaction d’un faux contrat qui devient un vrai, allez expliquer cela à la Haute Autorité de Santé… Aujourd’hui toute sortie du protocole de soins, c’est à dire toute créativité soignante est potentiellement sanctionnée comme faute professionnelle. Il s’agirait donc aujourd’hui, de nous interroger sur les modalités dont, peut être, certaines institutions, voire certains pays, peuvent ne pas rendre complètement impossible cette possibilité de donner asile, au sens où cet acte est toujours un acte singulier.

Je vous remercie de votre attention

[1] Jacques Lacan, Question préliminaire à tout traitement possible de la psychose, Écrits, Éditions du Seuil, p. 549.

[2] Jacques Derrida, De l’hospitalité, Éditions Calmann-Lévy, 1997, p.11.

[3] Jacques Lacan, Petit discours aux psychiatres, texte inédit.

[4] Sigmund Feud, Le délire et les rêves dans la Gradiva de W. Jensen, Folio essais, 1991.

[5] Jacques Lacan, Le séminaire livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Éditions du Seuil, 1973, p. 192.

[6] Jacques Lacan, Le séminaire livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Éditions du Seuil, 1973, p. 193.

[7] Jacques Lacan, Le séminaire livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Éditions du Seuil, 1973, p. 194.

[8] Carmen Gloria Aguayo, J’écris pour rendre hommage, écrit à paraître.

Qu’est-ce que donner asile ?