Nicolas DISSEZ : Les apologues de Jacques Lacan-4 mars 2023

Questions posées à...

Nicolas DISSEZ

Les apologues de Jacques Lacan

Samedi 04 mars 2023 à 10h

Jean Luc de Saint-Just : Bon, je vous propose qu'on commence. J’ai un grand plaisir d’accueillir, de nouveau, Nicolas Dissez à Lyon. Il était venu, il y a quelques années, faire une conférence. Si ma mémoire est bonne, c’était autour de la question de l’asile. La transcription de cette conférence est sur le site de l'ALI Lyon. C’est aussi la possibilité de reprendre, à l’occasion de son ouvrage « Les apologues de Jacques Lacan », cette série de moments de rencontre qu’on propose à l'ALI Lyon : « Questions posées à… » des auteurs qui ont attirés notre attention.

Comme je le disais à Nicolas Dissez en venant de la gare, tout à l’heure, j’ai découvert son livre cet été avec énormément de plaisir. Je ne l'ai pas lu sur la plage mais pas loin et j’y ai trouvé tout de suite un très grand intérêt qui, me semble-t-il, va bien au-delà de simplement une occasion d'introduction à l’enseignement de Jacques Lacan. Enfin, il nous en parlera tout à l’heure.Il y a cette ouverture et cet intérêt dans cet ouvrage, me semble-t-il, mais c’est également un ouvrage qui permet aussi à ceux qui sont déjà un peu rompu à la lecture de l'enseignement de Lacan de se remettre au travail et un formidable exemple de l’invitation que fait Lacan, dans l’ouverture de ses Écrits, d’y « mettre du sien », dans la lecture de cet enseignement. Et là, j’ai trouvé assez extraordinaire la dimension d'ouverture et de relance de ces apologues. Alors tu nous diras tout à l’heure ce qui t’as amené à choisir de présenter de façon originale l’enseignement de Lacan à partir des apologues, de cette façon d’y mettre du sien et d’y amener aussi bien sa part de subversion, qui n’est pas à confondre, avec peut-être une tendance qu’on peut lire actuellement, qui n’est pas à confondre, cette subversion, avec la perversion qui peut être amenée à certains moments dans la reprise de l’enseignement de Lacan et de la découverte de Freud. D'ailleurs, c’est ce qui faisait dire à Freud qu’il ne travaillait pas pour faire avancer la connaissance mais pour faire reculer la méconnaissance, ce qui n’est pas la même chose. D’une certaine façon, d’ailleurs Lacan évoquait sa réticence à parler de progrès. Il le dit plusieurs fois dans son enseignement en disant que le progrès est toujours problématique dans la mesure où ce qu’on gagne d’un côté on va le perdre de l'autre. Alors Nicolas, puisque l’on t’avait adressé un certain nombre de questions, on va peut-être pouvoir repartir de ces questions. Les premières questions étaient liées à ce qui t’es passé par la tête pour présenter cet enseignement par les apologues ?Nicolas Dissez : Oui. Je vous remercie beaucoup de votre invitation, de votre intérêt pour ce livre qui devait initialement s’appeler « Les petits apologues de Jacques Lacan » mais les éditeurs n’aiment pas qu’on fasse des petites choses, donc ils ont gommé le « petit ». Lacan, quand il en parle, dit toujours : « Je vous ai forgé ce matin, un petit apologue… » Donc, je vous remercie beaucoup de votre invitation et de vos questions également. Je vais essayer de répondre, en tous cas dans un premiers temps, en quelques minutes aux questions que vous avez bien voulu m'adresser sur un mode qui porte sur l’ouvrage dans sa généralité. On verra peut-être ensuite pour les questions sur le contenu plus précis, dans la suite de nos échanges. Qu’est-ce qui m’a poussé à écrire cette affaire-là ? Je ne sais pas trop. Enfin, il y a un point de départ qui, par la suite, est modifié par l’écriture elle-même ou l’après-coup. Mais le point de départ, c’est probablement le sentiment qu’il y avait quelque chose dans le style de Lacan qui n’était pas uniforme, qu’il y avait des moments particulier du séminaire, un peu vifs, un peu différents et qui ne correspondaient pas à la réputation qu’a son enseignement. Vous le savez, cet enseignement a, avant tout, une réputation d’hermétisme, d'opacité, de difficultés aussi. Ces moments y me paraissaient plus vifs, plus vivants souvent cliniques, plus personnels aussi, il faut bien le dire et attrayant pour des gens qui voudraient rentrer dans cet enseignement, qui voudraient forcer le barrage de son opacité. Et puis j’ai pensé que, rassemblés, ces apologues pouvaient constituer des moments très cohérents de son enseignement. C’était mon intuition de départ.

L’un d’entre vous me demandait à qui je m’adressais quand j’ai écrit ce livre ? C’est vrai que, quand on essaye de formaliser un projet, d’y mettre une cohérence, on s'adresse plus ou moins consciemment à un type de lecteurs. Pour moi, dans ce cas, c’était les étudiants de l’EPHEP. Peut-être, y en a-t-il ici parmi vous…

JLSJ : Il y en a ici…

ND : C’était ce type d’adresse, à des jeunes, ou plus ou moins jeunes d’ailleurs, enfin à des gens qui étaient intéressés par l'enseignement de Lacan mais qui, souvent, pour ceux que je croise et que je fréquente ont deux pentes qui me soucient un peu : ils ont le soucis de sortir de cet enseignement en parlant lacanien, voire lacanoïde. Vous savez avec tout le vocabulaire qui va avec : le signifiant, la jouissance, le manque dans l’Autre et puis la topologie montée au pinacle, ce qui ne me semble pas… ou qui me semble pouvoir constituer un risque de dérive. Je ne sais pas si c’est une perversion de l’enseignement de Lacan, au sens où Jean-Luc, tu l’indiquais, mais là j’ai trouvé qu’avec ces apologues, il y avait une modalité d’attraper la logique de son enseignement sans en figer les termes, ni fétichiser les écritures, les mathèmes et ce qui va avec… et qui pourrait rendre compte malgré tout d’une certaine logique, et ce que très justement tu indiquais du soucis, de la possibilité d’y mettre du sien…

Vous le savez un apologue classiquement, c’est une allégorie qu’on applique à l’homme souvent une allégorie animalière. Un des traits de ces apologues, c’est qu’immédiatement, ils sont assez… ils ont une apparence de clarté. Quand Lacan initie un de ces apologues, il peut dire : « Je vais vous raconter une petite histoire » ou « Je vais vous faire un petit apologue », « Imaginez moi, moi-même, en face d’une mante religieuse. Elle ferait 3 mètres de haut et moi 1m75, dans une enceinte fermée comme celle-là… » Bon, il y a un premier côté qui donne le sentiment de comprendre et d’ailleurs Lacan le dit lui-même, « D’habitude, j’évite de trop me faire comprendre ou bien je me fais comprendre à côté. Là, je vais essayer de me faire comprendre au bon endroit. » Ce qui n’est pas du tout… enfin vous le savez, c’est presque anti-lacanien ! Mauvaise raison donc, d’avoir saisi cette figure de style là, mais je dois vous concéder que c’était une des raisons pour lesquelles je m’y suis intéressé. D’habitude, Lacan se fait opaque et ça oblige le lecteur à s'y coller, à y mettre du sien, à essayer de s’impliquer soi-même dans la lecture et à proposer sa propre lecture, à la discuter avec d'autres. Vous le savez comme moi, son enseignement, donne facilement lieu à une lecture en commun, à des cartels. Personnellement, je n’ai jamais réussi à lire Lacan tout seul et l’idée de ces apologues m’est venue au cours d’un séminaire, qui est tenu, depuis plus de 25 ans, maintenant, par Guy Pariente, un séminaire de lecture des textes de Lacan, et donc à l’occasion d’une lecture en commun.

Avec ces apologues donc, on a l’impression d’une certaine clarté initiale et d’un souci de se faire comprendre et puis, on voit que derrière le récit, se déplie autre chose qui se traduit, comme dans les apologues, par ce que les tenants des fables, Ésope ou De la Fontaine, appellent une morale. Là, il s’agit moins d’une morale que d'une interprétation de l'apologue mais avec cette interprétation, on a envie soi-même de donner sa propre lecture de l’affaire, donc d'une certaine façon de s’y coller aussi. On y est impliqué. On est sollicité par ces scènes-là et peut-être encore plus quand ce sont des histoires personnelles de Lacan, parce que régulièrement, ce sont des affaire de son enfance, de son parcours, de sa vie propre qu’il met en scène, ce qu’il ne fait pas habituellement, ce qui n’est pas son naturel.

Il y a d’autres apologues d’ailleurs qu’on pourrait ajouter, qui sont plus personnels, que les vingt que j’ai choisis. Mon souci, était aussi de pouvoir mettre ces apologues, ces petites histoires, en série, parce que – vous savez comment Lacan a parfois des étymologies folkloriques – la série chez Lacan c’est la garantie du sérieux. Et donc je me disais qu’il y avait là un truc intéressant dans ces apologues, qui pourrait se manifester s’y l’on s’attachait à les mettre en série. Je me suis donc attaché à cette mise en série.

Il y a vingt chapitres et donc vingt apologues et effectivement ça permet de dégager une logique. En fait, il y a deux séries dans ces apologues. Il y a celle des différents chapitres enfilés comme des perles, ou comme des cacahuètes… Quelqu'un de particulièrement gentil avec moi m’a dit : ce livre fonctionne un peu comme un bol de cacahuètes, on croit qu’on va en prendre un apologue, comme on prend une cacahuète et puis on en lit un deuxième, un troisième et on finit tout le bouquin. Donc il y a cette première mise en série-là, des apologues entre eux.

Mais il y a une deuxième modalité de série interne à chacun des apologues : quand on prend un apologue et puis que l’on essaie de le travailler dans le fil du séminaire, on se rend compte que, lorsque Lacan prend un apologue pour illustrer une notion, un concept précis, il le reprend plusieurs fois. Il le reprends au sens de la reprise, comme on le dit pour les groupes de rock qui reprenne une chanson connue, celle d’un autre groupe, en général. Lacan lui, reprend l’apologue, mais c’est plutôt sur le mode Bob Dylan, c’est-à-dire qu’il reprend sa propre petite histoire pour la changer et la modifier à chaque fois, au point parfois qu’on n’en reconnaît pas tout à fait l’apologue initial. Mais quand Lacan propose un apologue pour illustrer un concept précis, systématiquement il reprend cet apologue quelques temps plus tard. Il peut le reprendre la séance suivante ou parfois un an, ou dix ans plus tard, voire vingt ans après et parfois un nombre important de fois. La petite histoire du début est alors quasiment la même mais il en modifie à chaque fois la morale, l’interprétation. C’est une des choses que m’a apprise cette mise en série des apologues, c’est combien ce mode de traitement était cohérent avec le processus même de la cure, avec le traitement du souvenir écran dans la cure, ou du rêve qui se présente sur le même mode. Un patient peut arriver en disant : « Je vous ai déjà dit ça » ou bien soi-même on se dit : « c’est quelque chose qu’il m’a déjà raconté ça, et même x fois » mais c’est comme un appel à une interprétation nouvelle, à relancer la lecture possible de ce souvenir ou de ce rêve, à se déplacer un petit peu, comme on disait tout a l’heure. À chaque reprise de l’apologue, ce n’est jamais la même conclusion ou jamais la même lecture qui en est proposée par Lacan. Il n’en donne jamais la même interprétation. Quand il reprend un apologue – je crois que l’apologue du pot de moutarde est repris trente-deux fois, dans les recherches que j’ai pu faire sur vingt-sept années de séminaire – jamais il n’en donne deux fois la même interprétation. Le pot de moutarde, ça démarre avec Heidegger et le potier, et ça fini avec la topologie du cross cap, il y a parfois des grands écarts de lecture de cet apologue. Mais à chaque fois c’est pour en renouveler l’interprétation.

C’est la question qui m’a le plus intéressée personnellement, mais je l’ai retrouvé dans les questions que vous m’avez posées : qu’est ce qui fait la valeur formatrice de ces apologues ? Mon idée, c’était peut-être celle-là, ce qui en fait la valeur formatrice, c’est que ces apologues sont traités, dans le séminaire, comme les formations de l’inconscient, le rêve, le souvenir écran ou mème l’acte manqué, sont traités dans la cure. Ils sont toujours repris et quand ils sont repris, ils sont soumis à une interprétation renouvelée. Autrement dit, c’est le risque, c’est le risque majeur de la cure analytique, vous le savez, ce n’est pas de la commencer, c’est qu’elle soit interminable, que s’il peut y avoir trente-deux interprétations voire plus du même rêve, la question qui va en découler c’est la question de la fin de la cure. Comment on termine cette affaire-là ? En tout cas, puisque, au titre de joke, Lacan dit à qu’il n’y a pas de formation de l’analyste, qu’il n’y a que des formations de l’inconscient. Et bien, à ce titre, ces apologues ont eu une valeur de formation pour moi, ils m’ont été très précieux, y compris dans le travail clinique. Je me suis dit, après avoir rédigés ces vingt chapitres, que si j’avais ce sentiment qu’il y avait là un effet formateur pour moi, je crois que ça tient à ça : au fait que ces apologues sont traités par Lacan dans son séminaire comme les formations de l’inconscient sont traités dans la cure, avec ce caractère de renouvellement, soumis à l’interprétation, mais d’une interprétation jamais figée qui va renvoyer toujours à la prochaine interprétation.

Au point que, enfin je vous livre les effets que ça a eu sur moi… au point que de temps en temps, il me semble qu’il y a des situations ou à l’écoute de patients, sur le divan ou pas, me viennent des possibilités d’apologues, de traiter comme un apologue leur récit ou mes associations à leur propos. Ce n’est pas seulement que l’on peut utiliser ces apologues, les apologues de Lacan, sur un mode détourné, dans la cure, mais c’est aussi que, de temps en temps, on pourrait se forger soi-même ses propres apologues, avec ce souci-là d‘un mouvement, de quelque chose qui rendrait compte du caractère vivant de l’enseignement de Lacan, pas celui fétichisé selon lequel – j’ai vu que vous aviez un tableau-là – sur lequel de temps en temps on est tenté d’écrire une fois pour toute la topologie du cas, l’écriture du cas, l’écriture définitive. Là ce n’est pas une écriture, c’est plutôt sur le mode du récit, ça passe plus par l’historiette ou l’histoire personnelle, mais ça rend compte de ce caractère vivant qui est celui de cet enseignement et jamais clos, jamais achevé. Voilà, mes premières remarques et le soucis de répondre à vos questions très justes sur la forme générale de ces apologues.

JLSJ : Merci, est-ce que sur la démarche elle-même… quelqu'un voudrait intervenir ?

X : Je pensais au rangement, à l’ordre que vous avez proposé dans le bouquin… pour classer ces concepts illustrés par les apologues. D’abords les apologues qui rendaient compte du registre imaginaire, puis symbolique et enfin réel. Je ne sais pas si vous avez deux mots à dire là-dessus, si c’était des raisons pratiques ou si c’était vraiment quelque chose qui s’est imposé à vous, de ranger sur RSI les apologues ?

ND : Oui, oui. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du livre. Mais effectivement il m’a fallu les classer. La mise en série c’est bien mais ça n’impose pas une continuité ou une suite, une suite logique et donc je me suis donné cet ordonnancement approximatif qui est aussi celui qui chronologiquement ordonne l’enseignement Lacan. L’apologue en lui mème, en fait, vient induire ces trois dimensions. Il démarre d’un récit. Ça démarre du registre imaginaire, ou d’une scène comme ça : « Imaginez moi dans une enceinte close avec une mante religieuse… » C’est un appel à la dimension imaginaire puis très vite, on voit qu’il y a un dispositif avec des enjeux très symboliques, dans cet apologue-là de la mante religieuse, la fonction du regard, le masque et enfin le surgissement de l’angoisse. Et puis, il y a dans ses interprétations successives, ce qu’on y entend et ce qui reste à interpréter, c’est à dire qu’il y a un reste ininterprétable de chaque scène, un reste qui serait plutôt du registre du réel. Donc, disons que le dispositif même de l’apologue vient illustrer ces trois registres qui semblent constituer le trait principal de l’enseignement de Lacan. Après bon, il fallait les classer, j’ai donc fait comme ça. C’est plutôt un choix un peu académique, peut-être. J’avais espéré à un moment, qu’un apologue appelle l’autre et de temps en temps c’est le cas mais sur toute la série, ça ne fonctionnait pas, donc j’ai maintenu comme ça un ordonnancement un peu pédagogique disons.

JLSJ : Et tu évoquais, que ça suivait les formations de l’inconscient, mais c’est quand même Lacan qui pointe que on a accès au symbolique par l’imaginaire.

ND : Oui, oui…

JLSJ : Que l’enfant va avoir accès au symbolique, par l’imaginaire, et que c’est dans, je vais le dire comme ça, que c’est dans l’impasse du symbolique qu’il y a quelque chose du réel qui va venir se manifester. Donc c’est pas simplement parce que c’est académique de le présenter comme ça, c’est aussi parce que ça relève aussi de la façon dont la structure est abordée par un sujet, enfin il me semble...

ND : Oui, oui. Tout à fait. Il y a une dame qui s’appelle Nicolle Kress-Rosen, qui avait une formation de linguiste au départ - c’est plutôt quelqu'un de la génération de Charles Melman - et qui racontait de façon très sympathique que, quand les Écrits sont sortis, elle s’est jetée dessus et puis elle a souligné tout ce qui pouvait l‘intéresser puis comme beaucoup, elle trouvait qu’il y avait beaucoup de choses qui lui échappait mais enfin elle a souligné de façon très précise tous les choses qu’elle arrivait à comprendre. Et puis elle a avancé dans son parcours, probablement s’est-elle attachée à lire les séminaires et dix ans après elle a repris ces Écrits et elle a resouligné des éléments différents, qu’elle pouvait attraper et comprendre à ce moment-là. Enfin, en reprenant ces Écrits à nouveau dix années plus tard, elle a repéré que c’était d’abord les notations sur l’image, l’imaginaire, le récit, la compréhension qu’elle avait attrapé la première fois, alors que la deuxième fois c’était les notations très précises sur le langage et les repérages linguistiques et donc le registre symbolique. Et, en relisant ces écrits, elle constate que tout ce qu’elle a laissé en blanc, tout ce qu’elle avait laissé de côté, le reste, qu’elle n’avait donc pas compris au cours de ce deux premières lectures, ça recoupait assez largement le registre du réel. Donc on retrouve cette modalité-là, cette tripartition.

Toutefois, à la fin de son enseignement Lacan parle d’un nouvel imaginaire. Donc, après avoir buté sur ce réel là et avoir essayé d’en tirer les conséquences, malgré tout il faut bien qu’on revienne, que l’on retombe sur un mode de compréhension mais un peu modifiée par rapport à l’imaginaire duquel on est parti. Enfin on peut espérer en tout cas, que la cure ait eu quelques effets de ce type. Et donc oui, c’est une affaire articulée. Enfin le réel se renoue d’une certaine façon à l’imaginaire, malgré tout, sans que ça se boucle.

X : Et la suite ? Bon, c’est un peu prématuré de vous poser cette question… Mais vous disiez qu’il y avait beaucoup d’autres apologues que vous aviez du faire un choix. En fan, je voulais poser cette question de la suite.

ND : Oui, oui. La suite, ça m’évoque cette question de la série. C’est à dire, j’avais commencé à en écrire un ou deux comme ça dans le journal de bord de l’École psychanalytique de Ste Anne, vous savez l’école de Marcel Czermak et puis, et puis, j’avais appelé ça, donné un titre de chapitre puis donc comme ça, « Un apologue de Jacques Lacan » ou quelque chose comme ça. Et puis des gens qui m’avaient lu de façon sympathique, me disaient : « Ah oui, c’est vrai, mais il y a aussi celui-là, ou alors et tu as vu, dans tel séminaire, il y a aussi le menu chinois, tu n’y as pas pensé à celui-là ! » Et donc je les notais et ça me confortais dans l’idée qu’il y avait quelque chose d’une série qui se mettait en jeu automatiquement. Les séries, vous savez c’est l’avantage des collectionneurs, c’est que c’est toujours incomplet, il y en a toujours un autre et donc depuis que j’ai rédigé l’ouvrage, j’en ai identifié d’autres. C’est ça le point de départ : c’est que j’avais l’impression d’identifier un truc. C’était pas très compliqué lui-même il le dit souvent : « Je vais vous faire un petit apologue » mais parfois Lacan ne l’annonce pas comme tel et pourtant ça a la même structure. La même modalité de liberté de ton aussi, des appels à la sa vie personnelle. Quelque part Lacan dit - ça doit être dans la première leçon de Encore je crois - il dit qu’il parle à son séminaire « en tant qu’analysant ». Lui-même en tant qu’analysant de son propre « Je n’en veux rien savoir ». Et bien ces apologues sont parfois clairement des souvenirs d’enfances ou des souvenirs-écrans qui racontent sa vie personnelle. Son histoire des pêcheurs bretons, c’est vraiment relaté sur le mode de l’association libre. Après, il en fait quelque chose d’enseignant pour lui-même et qui, semble-t-il, peut se partager. Mais ça procède ça procède d’une position où, clairement, il parle comme analysant et donc aussi sur le mode des souvenirs personnels. Il y a un apologue très chouette, que j’ai pas mis dans le bouquin pour le coup, et qui n’est pas répété. C’est l’histoire de croquenots du professeur D. Il figure à la fin du séminaire sur l’éthique. C’est vraiment un très beau moment vous trouverez çà même Miller appelle ça l’apologue des croquenots, alors que Lacan ne dit pas que c’est un apologue à ce moment mais je vous laisse le découvrir. C’est une façon de répondre à votre question : à vous de poursuivre la série, d’y mettre du vôtre.

JLSJ : Ça peut être un jeu de chercher les apologues

…[Rires]

ND : Voila

JLSJ : Qui en trouvera un nouveau ?

ND : Mais souvent ils posent des questions très actuelles. Il y en a un autre qui n’est pas dans l’ouvrage. Bien sûr ce sont ceux qui ne figurent pas dans le bouquin qui m’intéressent le plus aujourd’hui… Plusieurs fois il parle de sa chienne et c’est vraiment la question de la barrière des espèces qui est là posée. Vous voyez la modalité dont il pose cette question-là de la spécificité de l’humain par rapport au langage. Vous savez c’est ici qu’il blague sur les animaux « d’hommestiques ». Il souligne que l’on dit toujours de nos animaux domestiques : « Ils ne leur manquent que la parole. » Mais il affirme : « Pas du tout, ce qui leur manquent c’est le langage. » Parce que, pour la parole c’est vrai, qu’on a parfois l’impression que les animaux domestiques s’adressent à nous, mais bon ils n’ont pas la concaténation signifiante pour aller jusqu’au bout de cette adresse. Oui, on peut continuer. On peut faire ça. Si c’est une série, au sens de la série télévisée, on peut faire une saison deux. Je fais appel aux fans, mais c’est pas moi qui le ferait, c’est à vous de vous y mettre…

JLSJ : Si on suit ce que tu dis, on pourrait en faire une saison deux mais on peut, aussi dans un autre sens, envisager une reprise des apologues que tu as mis en série avec une autre lecture

ND : Oui, c’est ça.

JLSJ : Jusqu’à la trente deuxième.

ND : Mais il le fait. Oui, oui. Ça c’est ce que Lacan fait lui-même. Oui on voit bien qu’il a interrompu son séminaire un moment mais sinon les choses, ça n’a pas de fin en soi ces lectures qu’il donne.

JLSJ : D’autres questions sur la démarche ou on rentre dans les questions sur les apologues un par un ?

X : Oui je trouvais, que finalement, ça avait presque, c’était presque une lecture poétique à laquelle ça nous amenait.

ND : Ah, oui…

X : À une lecture qui, finalement ne relevait pas d’une temporalité particulière. Il suffisait de le relire à un certain moment pour en lire autre chose.

ND : Oui, c’est vrai. Oui, oui, votre question m’arrête un peu. Je n’aurai pas été jusqu’à dire poétique même s’il y a des incitations à ça chez Lacan lui-même, qui dit qu’il n’est « pas poète assez », enfin qu’il serait meilleur analyste s’il était plus poète.

Mais cela se situe dans un élan littéraire, en tout cas. Ça c’est pour la référence classique de l’apologue. Vous savez, que dans les cours de Khâgne l’apologue c’est « plaire et instruire ». Là, il y a certainement cette dimension-là. Ces apologues ont cet effet-là : « Plaire et instruire ». Mais le caractère de clarté ou plaisant initial est contrebalancé par l’interprétation toujours relancée, jamais terminée, donc pas du tout aussi claire que ça, ce qui peut renvoyer à la dimension poétique que vous indiquez. En tout cas, cela aurait été un risque, inhérent à mon point de départ, que cette clarté initiale puisse donner le sentiment qu’en quatre-cinq pages on peut résoudre l’affaire. Mon idée était plutôt de montrer que chaque apologue ouvrait sur des questions et que ces questions se révélaient extrêmement complexes à chaque fois, à chacun des points qui étaient abordés. D’ailleurs, je me suis rendu compte, sans que ce soit volontaire que, à chaque chapitre, les dernières pages sont un peu plus traps que les premières. Que les interprétations successives m’obligent à aller un peu à l’os, à chaque fois, à l’arête du thème qui est traité. Enfin à l’arête, si on ne veut pas noyer le poisson puisque ce serait le risque de cette clarté initiale…

JLSJ : Alors quand tu dis « à l’arête », je trouve intéressant de commencer, peut être un petit peu, à rentrer dans les apologues. Pour ma part, ce à quoi j’ai été sensible et pour commencer par le premier apologue qui est la moitié de poulet, comme je te l’avais écrit, ce que j’ai trouvé particulièrement intéressant, c’est que dans la lecture que tu en proposes, à un moment donné, je ne savais plus s’il s’agissait du Moi ou du Sujet.

ND : Hum…

JLSJ : J’ai l’impression que ça se mélangeait et je me suis posé la question : « Mais pourquoi tu butes sur justement sur cet aspect-là ? » C’est ça que je trouve intéressant, d’aller réinterroger dans la lecture de ces apologues. C’est les endroits où justement il y a pour chacun, pour le lecteur, un point de butée et c’est ce qui m’a permis aussi de de prendre la mesure que là où assez fréquemment on présente le moi comme tout à fait distinct du sujet. En fait Lacan, dès le schéma L propose le Moi et le Sujet dans un croisement, c’est à dire qu’ils ne sont pas dissociés, alors que souvent on a cette tendance-là - c’est peut-être la mienne aussi - à venir distinguer radicalement le Moi avec cette dimension imaginaire et le Sujet dans sa structure symbolique. Alors que dans le schéma L et dans la suite après dans le nouage borroméen, les deux sont tout à fait noués et c’est une histoire de dessus dessous, entre le Moi et le Sujet.

ND : Oui, oui, c’est vrai, en tout cas dans la névrose, ces histoires de réel, symbolique, imaginaire. Dès qu’on essaye de les saisir et de dire : « Ah ça c’est de l’imaginaire, ça c’est du symbolique… » Souvent ça peut être juste mais en même temps, on est obligé de compléter, de dire « Mais ce n’est pas seulement du symbolique… » et d’indiquer qu’on est obligé de l’articuler aux deux autres registres. D’ailleurs, dans l’écriture du schéma L, il y a donc, le moi, le a’ il y a le A et puis il y a le S barré, le sujet, on pourrait dire c’est bien il est dans ce S barré, c’est lui qui reçoit le message, mais le sujet, il est tout aussi bien écartelé aux quatre coins de ce schéma, il est ce schéma lui-même, ce schéma de la parole. Dès qu’on fige trop ce sujet, il nous échappe…

JLSJ : Tout à fait.

ND : On est obligé de l’articuler, ça c’est vrai.

Mon idée aussi, ce que j’ai tenté de faire plus ou moins maladroitement à la fin de chaque apologue, c’était de dire ce que cela m’avait apporté sur le plan clinique justement, d’enchaîner sur une situation dans lequel l’apologue lui-même m’avait aidé à lire une situation clinique. Dans le chapitre sur la Moitié de Poulet l’exemple que j’en donne il est un peu grossier : cette femme qui dit « Dès que je tombe amoureuse d’un homme, je finis par me rendre compte que c’est un escroc… »

Il m’est revenu du coup, un exemple qui aurait été plus parlant. Je vous le donne en trois minutes. C’est une patiente qui m’avait été adressée pour ce qu’on appelle un épisode d’amnésie d’identité. Elle avait oublié son nom, ce qui est un thème très cinématographique mais qui est mal retracé par le cinéma. Elle s’était fâchée avec son conjoint, un peu sérieusement, au point qu’elle était tombée dans l’escalier. Mais bon, elle n’avait pas perdu connaissance. En tout cas au bas de l’escalier elle n’avait plus de nom. Elle savait plus comment elle s’appelait et elle avait erré comme ça, retrouvée par la police. Comme c’est toujours le cas dans ces situations cliniques, tout le monde s’était mis à la recherche de son nom. Paradoxalement, elle, elle était très tranquille de pouvoir être débarrassée de ce poids que représentait son nom. Et puis quand même, on avait retrouvé son nom et par là-même son histoire. En général, ce sont les assistantes sociales qui se transforment en Sherlock Holmes dans ces cas-là, qui vont chercher dans les vêtements s’il n’y a pas un indice, un nom ou des initiales quelque part. on retrouve donc son nom et on se rend compte que c’est une dame qui est peintre. Ce que tout le monde avait constaté puisqu’elle était allée à l’atelier d’ergothérapie où elle avait montré un talent très particulier. Mais on apprend aussi qu’elle était mariée avec un monsieur qui n’était pas seulement violent, mais aussi un escroc de haut niveau et qui toutes ces dernières années exploitait ses talents de peintre en lui faisant maquiller des cartes nationales d’identité dans lequel elle effaçait les noms propres pour les remplacer par d’autres. Alors vous voyez le petit aller-retour entre le Sujet et l’Autre. Moi ça m’avait épaté. Ça faisait dix ans qu’elle effaçait des noms sur des cartes d’identité et puis là, elle se fâche avec le bonhomme qui exploite ses talents de peintre, de faussaire, et c’est son nom à elle qui disparaît. Tout ceci presque avec satisfaction de sa part, en tout cas avec soulagement. Vous voyez l’aller et retour entre le Sujet et l’Autre dans ce cas-là. Dans ce que j’ai donné comme exemple à la fin du premier chapitre du livre, cette femme qui dit : « À chaque fois que je tombe sur un bonhomme je me rends compte que c’est un escroc. » elle a ce trait qui lui appartient tout aussi bien. C’est pas qu’elle est forcément elle-même escroc pour autant, mais enfin ça lui retombe dessus de façon, ça l’identifie aussi. Et là, cette autre patiente frappée d’amnésie d’identité ce qu’elle, redoublait par l’effacement du nom, ce qu’elle effaçait, ça lui retombe dessus. On peut dire que la volonté de se débarrasser de la filiation et du nom propre qui se manifeste dans son travail de faussaire, lui retombe dessus. Et oui ces apologues, très souvent, depuis que je les ai rédigé, c’est peut-être l’intérêt principal pour moi, ils me sont utiles cliniquement.

JLSJ: Je trouve vraiment, il y a l’intérêt de l’éclaircissement que ça peut donner, à un moment donné, mais aussi de repérage de sur ce sur quoi je viens buter.

ND : Hum, hum.

JLSJ : Ce que tu disais, que Lacan se situait comme analysant, dans son enseignement, c’est à dire qu’il se mettait au travail sur ce quoi il butait lui-même…

ND : Oui, oui.

JLSJ : Et je trouve que c’est très intéressant de pouvoir repérer pour tout un chacun, mais tiens qu’est-ce-qui ? comment ça se fait que c’est la dessus sur lequel ça ne passe pas quoi. Il y a quelque chose que j’arrive pas à saisir ou à attraper comme tu le dis souvent. Ça me file entre les doigts et pourtant je le lis, je le relis et ce qui est assez extraordinaire, d’ailleurs, dans la relecture d’un enseignement comme celui de Lacan, assez fréquemment on va relire, je ne sais pas moi, là c’est le séminaire Encore qu’on travaille, on va relire dix fois le séminaire Encore. Et la dixième fois, on va pas relire les même chose qu’on avait lu les fois précédentes, c’est quand même assez extraordinaire.

ND : Oui, oui.

JLSJ : Et en se disant mais pourquoi j’ai pas lu ça avant enfin, qu’est-ce que ? comment ça se fait que je suis passé à côté ?

ND : Oui, oui, c’est ça le mouvement. La formulation de Lacan selon laquelle il n’y a pas de pulsion de savoir, ça procède plutôt sur cette négativité là qu’il indique : « Analysant de mon “Je n’en veux rien savoir” ». Et puis de la butée, ou comme tu disais tout à l’heure de lutte contre la méconnaissance. C’est le même mouvement.

JLSJ : Oui c’est le même mouvement, amené par Freud.

Peut-être que tu pourrais, enfin moi c’est un point qui me semble, que j’ai l’impression de comprendre intellectuellement, mais qui me semble quelque chose de toujours très difficile : il y a plusieurs apologues que tu as déplié sur la question sur la distinction entre voir et regarder, sur la question du regard.

ND : hum, hum.

JLSJ ; Et j’ai été tout à fait sensible à cet apologue-là de, du pécheur breton - c’est sans doute mes origines bretonnes qui sont remontées qu’il fait passer de petit Jean à petit Louis. Le louis, pour les marins bretons, c’est le requin. C’est intéressant que ce soit justement que ça dérive du coté de ce prénom-là dans la façon dont il va le reprendre. Mais peut être que, moi ça m’intéresserai si tu pouvais de reprendre cette distinction-là entre voir et regarder et le fait que le regard fait qu’on est regardé par l’objet.

ND : Oui, oui. Si on fait la mythologie des apologues, « Petit Louis et la boite de sardine » a une valeur fondatrice. C’est le premier qui m’a arrêté.

JLSJ : Ah…

ND : Je l’ai rédigé et présenté à des journées sur le Sujet, qui était organisées par Stéphane Thibierge. Et c’est vrai qu’il y avait un truc saisissant mais qui est repéré par les historiens de l’art aussi, c’est la distinction entre la vision et le regard. Je crois que je cite le bouquin de George Didi Huberman : « Ce que nous voyons, ce qui nous regarde ». La distinction chez Lacan, elle est comme ça : le regard ce n’est pas le nôtre, c’est ce qui nous regarde. Mais enfin, c’est comme avec mon histoire d’escroc tout à l’heure, ça se renverse vite. La vision, c’est ma vision du monde disons et ce qui nous regarde c’est ce qui échappe. Le regard c’est celui qui me regarde et qui n’est pas immédiatement sensible dans cette vision du monde.

JLSJ : Hum, hum.

ND : L’histoire des deux peintres Zeuxis et Parrhasios, met cela en scène aussi. C’est là où les deux apologues se renvoient un peu la balle, si on veut. Ils peuvent s’enchaîner quand on traite de l’image et de la représentation, au bout d’un moment on tombe sur le creux de la représentation où le ce regard-là est malgré tout repérable, comme dans le tableau de Vélasquez, Les Ménines. Le regard est localisé furtivement quelque part et puis il disparaît mais il peut être l’occasion de l’éclairage d’une vérité inconsciente. À l’époque, quand je l’avais présenté la première fois, c’était les deux récits successifs que Lacan fait de cette histoire de « La boite de sardines » qui m’avaient intéressés, parce que justement le risque des journées c’était d’essayer de d’attraper le Sujet. Dans ces cas-là, on est sûr que l’on va noyer le poisson comme on disait tout à l’heure. Je voulais donc essayer d’indiquer le ce fait-là que, s’il y avait du sujet et là probablement du sujet Lacan, c’était dans l’écart entre ces deux récits que Lacan fait de la même scène. Parce que c’était quand même très personnel ce qu’il raconte là, c’est sa position là, où on entend, me semble-t-il, la dimension du risque. Cette dimension essentielle à son enseignement, à son parcours, à sa vie : la prise de risque. Ici, Lacan indique qu’il venait prendre un peu de risque à bon compte avec des gens de son âge mais pas de sa condition qui eux étaient tous restés sur le carreau, à vingt ans, morts de la tuberculose.

La première fois, tu as raison, on a l’impression qu’il le raconte mais un peu comme un cas il le maquille, et il change le nom. Puis la deuxième fois, on a l’impression, c’est l’idée que j’avais, qu’il donne le vrai nom du gamin, avec lequel il est dans cette barque. Vous connaissez le conseil de Freud : sur le divan, il faut donner les noms, sinon ça ne marche pas, sinon ça n’a pas le même effet, sinon on peut faire une construction et on n’en tire pas, d’une certaine façon les conséquences dans son existence de la même façon que quand on nomme la personne réellement. Alors là, il a ce petit décalage et il finit par donner le vrai nom de petit Louis, qui est celui que l’on retient d’ailleurs, les gens oublient que la première fois, il a dit petit Jean.

Oui, cette dimension du regard, elle est très utile cliniquement à bien des titres. Il ne se manifeste pas le plus souvent sous la forme d’un regard, ça prend la forme de tout et de n’importe quoi dans l’environnement qui vient faire fonction de regard et qui fait que l’on peut se sentir regardé, ce sentiment, d’ailleurs pas facile, pas aisé à définir, mais ce sentiment bref d’être sous un regard, sans être persécuté pour autant, mais qu’il y a quelque chose. Enfin ce que l’apologue enseigne, c’est que dans ces cas-là dans ces moments, il y a toujours un truc à apprendre, que cela dévoile un type de méconnaissance, qui peut se lever furtivement, un petit bout de « Je n’en veux rien savoir ».

X : Il y a une petite différence entre les peintres, il me semble. J’ai l’impression que dans le couple royal des Menines enfin, c’est un peu l’inquiétante étrangeté. Le coté : « Je ne sais pas ce que je regarde ». D’ailleurs dans cet apologue, vous parlez des écrans, c’est audacieux, c’est fou, je veux dire la fatigue éventuelle des écrans vous terminez par ça je crois.

ND : Hum, hum…

X : Et puis le bateau et la boite de sardine c’est l’autre, enfin c’est « D’où je suis regardé » c’est pas tout à fait la même perspective sur le regard. J’ai l’impression enfin, corrigez moi, sur la peinture c’est ce côté « Je ne sais où est mon regard » et du coup quand je m’en aperçois entre guillemet, c’est presque inquiétant, c’est presque voilà cette espèce d’ambivalence. Alors que « La boite de sardine elle ne te voit pas. » C’est quand même, le petit Louis qui dit ça…

ND : Oui, oui.

X : Là, ça interroge autre chose, ça interroge effectivement le profond, « Je suis regardé », qui frise la parano, enfin bon, qui frise effectivement quelque chose, le grand Autre, le dieu, je ne sais quoi, enfin cette espèce de pulsion d’être là. Est-ce que vous voyez une différence ou est-ce-que pour vous c’est un peu la même chose ?

ND : Non, je vous remercie de cette remarque. Ca me paraît juste mais ce n’est pas le trait dont je me suis saisi. Or c’est juste de dire qu’il y a des dimensions du regard différentes.

Quand des collègues me demandaient : « Sur quoi tu bosses en ce moment ? » je disais « J’essaye de répertorier les apologues de Lacan. » et ils me répondaient : « Ah oui, c‘est formidable, les aphorismes de Lacan ! » alors j’étais obligé de le leur indiquer : « Non, c’est pas du tout des aphorismes, c’est le contraire. » Puisque les aphorismes, on les récite comme ça sur un mode qui pousse au psittacisme, à la stéréotypie.

« Je ne vois pas d’où ça me regarde » c’est cette dimension-là. L’histoire de petit Louis c’est une affaire qui maintient la négativité du regard, c’est à dire qui n’apparaît que sur un mode furtif, c’est l’espace d’un instant, c’est pratique, du coup, on peut le mettre de côté, et continuer avec sa vie, avec sa vision de la vie. Or il y a l’occasion là de réfléchir et de se saisir de quelque chose. En général, dans ce moment, on est gêné, on est dans un moment d’embarras. Et ce que fait Lacan, c’est qu’il garde, le sentiment que ça lui a procuré en mémoire. Et cela lui permet de mettre ce sentiment en série avec la remarque du linguiste Georges Mounin qui écrivant sur « le style de Lacan » indique qu’il trouve vraiment gonflé que Lacan puisse dire : « Freud et moi ». A priori, il faut vraiment être sur le divan pour avoir l’idée qu’il y a un rapport entre son histoire avec petit Louis et la remarque désobligeante de Georges Mounin. Mais, dit Lacan dans son séminaire : « Ça m’a provoqué le même sentiment qu’à l’époque cette affaire-là. » Donc il met en série ces deux sentiments d’embarras, de gêne, qui viennent dans les deux cas pointer sa modalité de prise de risque. Mais c’est sur le mode furtif. Alors que le tableau, c’est vrai, ce que je trouve très juste ce que vous dites et encore plus l’écran sans que je sache pourquoi, c’était un truc qui m’a interrogé, alors je l’ai indiqué mais comme vous dites comment vous m’avez dit enfin de façon un peu osée parce que j’ai pas

X : Audacieux, c’est quelque chose de votre cru…

ND : Oui de mon cru. Quoique le tableau puisse fasciner. J’ai une histoire clinique, comme ça, très singulière à laquelle je n’ai jamais rien compris mais comme c’est celle-là qui nous restent en mémoire, je vous la restitue. C’était une histoire, dont j’avais toutes les raisons de penser qu’elle était vraie, c’était à Florence aux Offices. Mon patient était tombé béât devant un tableau en extase au point qu’il ne s’était pas rendu compte que ça faisait deux heures qu’il était devant ce tableau complètement fasciné, comme cela peut parfois arriver. Enfin vous avez vu que c’était arrivé à Stendhal aussi, et que c’est le nom d’un syndrome. Pour mon patient, ça n’a pas eu tout à fait les même effets. Au bout de deux heures il s’est rendu compte qu’il y avait une jeune femme, de vingt ans plus jeune que lui, qui était dans le même état devant le même tableau et ces deux-là ne se sont plus quittés, ils ont formé un couple inséparable jusqu’à une histoire tragique qui a amené mon patient à l’hôpital. Ils étaient tous les deux tombés, sans se connaître, tombés… alors quoi ? hypnotisés probablement. C’est ce que j’essaye d’indiquer dans le petit dépliement de l’apologue de Zeuxis et Parrhasius que le tableau, potentiellement, peut mettre en œuvre de façon plus durable que la boite de sardine, un regard qui nous fascine, qui nous happe, qui nous hypnotise.

JLSJ : Objective.

ND : Enfin oui. Quand on attrape le truc on peut dire « c’est l’objet petit a ! » Mais avec des effets de fascination que n’a pas, que n’ont pas d’autres objet, qui est propre aux tableaux et c’est vrai que, dans les deux cas, c’est le regard. Dans le tableau et dans l’objet regard mais ce sont des facettes un peu différentes puisque là y a une espèce distinctes de regard. Enfin, on ne va pas être hypnotisé par la boite de sardine ou par l’article de Georges Mounin, alors que le tableau peut provoquer des effets, comme ça, d’hypnose. Et c’est pour ça que j’ai ramené furtivement la question des écrans, de qui paraît encore plus manifeste avec les écrans qu’avec la peinture. Alors je sais pas ce qu’il a de différences entre les Menines - ou le tableau des Offices de mon patient - et les écrans modernes mais c’est encore un degré supplémentaire du côté de l’hypnose.

Aujourd’hui vous savez le diagnostic préféré des pédo-psychiatres c’est TDAH, troubles de l’attention, c’est peut-être pas sans lien ces histoires de troubles de l’attention et de fascination par les écrans, d’hypnose par les écrans presque. Vous savez que l’hypnotiseur, quand il veut vous hypnotiser, dit « vous n’entendez que ma voix » ou « vous ne voyez que mon regard » et tac ça provoque la suspension de la conscience. Ce sont ces deux objet-là qui sont convoqués, la voix et le regard, pour suspendre la conscience dans l’hypnose. Le tableau peut conduire à cet effet-là parfois, les écrans peut-être plus régulièrement.

Annie Delannoy : Est-ce qu’on peut dire qu’en fait, dans le tableau il y a une convocation du regard, là où la boite à sardine elle est contingente ?

ND : Oui, c’est ça. On peut provoquer l’effet de tableau. Mon patient s’il retourne aux Office, il risque bien de retrouver cet effet de fascination….

AD : Oui

ND : Il a perdu sa compagne mais il va retrouver la fascination… alors que la boite à sardine c’est ça, c’est la furtivité, l’imprévu, un moment furtif et imprévu, non reproductible, même si on peut me mettre en série avec d’autres moments similaires…

AD : Ce serait le sujet. Enfin intuitivement, un moment comme ça, je dirai

ND : Oui, alors que l’hypnotisé là cela met plutôt du côté de l’objet. Il est devenu son objet.

AD : Oui.

ND : C’est pour ça que c’est juste cette formule de Melman que vous me proposiez dans vos questions écrites : « sujet objet sont synonymes. »

AD : Oui

ND : Je sais pas qui a convoqué ça, c’est que quand on convoque l’objet comme ça dans l’autre soit même on peut être mis en position d’objet. Alors que les histoires de petit Louis, c’est une furtivité qui fait qu’après, justement ce qu’il en tire c’est, il faut vraiment qu’il soit sujet en position de sujet Lacan pour en tirer toutes les conclusions qu’il en tire

JLSJ : Ça a déclenché ça, parce que petit louis lui fait la remarque

AD : Oui

JLSJ : Autrement la boite de sardine, il n’y aurait même pas, fait attention. C’est parce que Petit Louis, comme tu dis, le convoque, à regarder qu’il se dit qu’il y a quelque chose qui ne va pas.

AD : Oui ça vient, c’est par association, mais ça vient convoquer la question du sujet dans tous les sens du terme. Alors qu’en effet dans le tableau, il y a quelque chose, d’une absorption, on fait presque partie du tableau.

ND : Oui, oui, c’est vrai

AD : Quelque chose comme ça.

JLSJ : Quand le regarde.

JLSJ : Je me faisais comme ça une remarque, j’ai pas creusé la question non plus mais il y a peut être une distinction, à prendre en compte entre le tableau et les écrans, c’est que dans les écrans l’image n’est pas fixe, il me semble.

AD : Aussi, oui.

JLSJ : Et que enfin et je me posais la question de ce que ça venait provoquer, c’est tout le temps en mouvement, cette image.

ND : Oui, oui, c’est la caractéristique des écrans, donc ça doit déterminer une modalité différente de regard. Il y a également, à l’égard de la lumière, une différence essentielle entre le tableau et l’écran : le tableau est un récepteur de lumière alors que l’écran en est un émetteur.

JLSJ : Oui.

AD : Je le disais c’est entre la boite de sardine et le tableau, non mais c’est vrai aussi entre le tableau et l’écran.

ND : Bon c’est un travail de recherche…

Cyril Noirjean : Oui c’est ça, est-ce que l’écran convoque un regard ou est-ce que juste, il appelle à ce que tu différenciais par la vision. Le tableau des Menines, précisément, c’est un tableau qui vient convoquer le regard par tout un tas de dispositif. Je ne vais pas vous en faire la lecture mais bon le regard, il a une place. Le regard c’est celui regarde les Menines et il a une place qui lui est attribuée et précisément définie. Et du reste ton patient sidéré par un tableau aux Offices, ce qui serait intéressant c’est de savoir par quel tableau. En tout cas, souvent on dit pour les tableaux classiques mais même pour les tableaux contemporains, que souvent c’est le tableau qui impose le lieu d’où il doit être regardé et si par contingence, par hasard on se place dans ce lieu, ça peut n’être pas sans effet. Est-ce-que dans l’écran il y a cette convocation du regard, je sais pas. C’est peut-être pas sûr.

ND : Elle est presque plus automatique parce que quand même quand on va aux Offices qu’on se pose devant un tableau, y a quand même un point de départ actif de se soumettre à cette image, à ce dispositif là et puis après, tchac ! on fait partie du tableau. C’est vrai que l’on fait partie du tableau aussi dans nos pratiques mais, là on le vérifie. L’écran c’est presque une espèce d’automatisme. On est presque happé par l’écran. Même si c’est dans le métro, maintenant il y a des écrans partout, dans les métros aussi, le regard est happé et puis on est soi-même aspiré sans même avoir eu cette première intention, ou ce souci, de s’immerger un peu.

JLSJ : Peut-être, que l’on peut être éclairé sur ces questions aussi, par la clinique des psychoses, parce que, c’est quand même pas rare qu’il y ait des psychotiques qui disent que l’écran les regarde.

ND : Oui, oui.

JLSJ : C’est à dire qu’il y a quelque chose là.

Frédéric Scheffler : Derrière l’écran il y a quelqu’un.

JLSJ : Y a quelqu'un, Oui.

FS : Par rapport aux Menines, en fait le roi et la reine. Alors, est-ce que c’est quelqu'un qui nous regarde ? C’est une question, mais j’ai souvenir de tout petit ou je pensais qu’il y avait des gens derrière la télé.

ND : Oui…

JLSJ : Ah bon il n’y en a pas ?

FS : Il y en a, il y en a mais ils ne sont pas vraiment dans la télé !

X : Dans les Menines, on est le peintre, en fait c’est ça ? Ça nous met dans cette situation ?

CN : C’est beaucoup plus compliqué dans les Ménines. Il y a une lecture qu’en fait Daniel Arasse. Les Menines vient indiquer que le tableau qu’on regarde, le tableau que le peintre est en train de peindre c’est précisément le tableau qu’on regarde. Et il a un rôle, parce que justement Velasquez quand il a peint ce tableau il savait pour qui, c’était pour le roi, et pour quel lieu il le peignait. Un tableau de cette grandeur-là n’était pas décidé par le seul peintre et ce tableau était accroché dans le bureau d’été du roi donc les visiteurs qui venaient en visite au roi avaient dans leur dos Les Menines qui à l’époque s’appelait le tableau de la famille. Enfin Les Menines, c’est vraiment un tableau particulier.

X : Vous déclinez dans cet apologue les différents type de trompe l’œil. Qu’est-ce qui fait l’insu de mon œil ?

ND : Ça, ça m’a beaucoup étonné. Mais là j’ai l’impression, si je n’ai pas dit trop de bêtises, que Lacan rend compte de la fonction de la peinture en général, au titre que l’exemple même de la peinture c’est le trompe l’œil. Moi, ça m’a un peu, ça m’a un peu sidéré. Et je pense que ça choquerait pas mal d’historiens d’art mais c’est quand même ça dont il est question. La représentation, en tout cas-là, telle qu’elle est mis en place par la peinture, pour Lacan, a cette fonction-là d’un trompe l’œil pour mettre en place le regard qui est derrière. C’est vrai que la différence c’est que ce regard n’est pas forcément le regard de quelqu'un, ça isole un pur regard, pas un regard incarné, présentifié, enfin pas une volonté pour autant.

X : C’est pour ça que cette idée d’objet petit a, du regard, c’est tellement précieux. On imagine les prix aussi, des toiles. C’est mon désir, moi je trouve ça tout à fait juste, et même l’art contemporain qui petit à petit ajoute, ça permet de comprendre un peu l’installation contemporaine, de la position qu’on a. C’est plus général presque que la peinture j’ai l’impression. Ce qui n’empêche pas l’émotion, bien sûr, du spectateur qu’on est toujours dans la vision. Mais ces questionnements-là sont très profonds. C’est apport là lacanien de la peinture, c’est la clé pour être encore plus amateur de peinture, voire d’art contemporain, ce qui n’est pas facile, tous les jours, parce que ça questionne tellement l’insu du sujet regardant et cætera. C’est quand même très riche.

ND : Oui, oui, c’est une réduction des objets-là qui permettent, enfin la mise en place d’une structure symbolique qui permet de lire toute la suite.

X : La lecture de votre bouquin, m’a fait penser au mot de Dali, toujours définitif dans ses jugements, qui parlait de la grande intelligence pédagogique française. Cette intelligence pédagogique là, elle est énorme. Elle va sur la peinture, enfin bon y a aussi des éléments de la philo et cætera. Lacan, paradoxalement, il est assez abscons à lire, bien sûr, mais en même temps il ne cherche qu’à rendre les choses intelligibles et ce n’est pas le découvreur Freudien, qui découvre, comme Christophe Colomb, l’inconscient. Chez Lacan, y a un côté, comme ça qui apparaît dans vos apologues, à chaque fois, de pédagogie, au sens noble, au sens de la pédagogie, il est transparent avec lui-même, transparent avec la peinture, et dans tellement de niveau que c’est vraiment génial au sens premier.

ND : Oui, oui. Il y a deux choses que ça m’évoque. Dans le séminaire qui s’appelle « L’objet de la psychanalyse » Lacan traite, enfin dans mon souvenir, une grande partie de l’année, des questions d’histoire de la peinture et en particulier de l’histoire de la perspective. Il y a une affinité, enfin en tout cas chez Lacan, à essayer d’attraper la question de l’objet par le biais de ces questions de représentation, derrière cette question de la représentation et à travers l’histoire de la peinture. Autre chose, c’est vrai que le séminaire lui-même, la mise en place des outils du séminaire est d’une complexité à toute épreuve. « L’objet de la psychanalyse » quand même faut s’y coltiner. On l’impression qu’on n’y arrivera pas si on n’est pas soi-même historien de l’art ou si on ne passe pas trois quatre générations à se coller à l’histoire de la peinture. On n’attrapera pas toutes les finesses que Lacan met en place comme ça. Mais au bout du compte c’est quand même, je ne sais pas comment dire ça, c’est quand même une simplification de la clinique. C’est à dire, ces objets nous proposent des outils, qui constituent une vrai simplification. Alors le problème, c’est d’éviter d’y aller directement et puis de s’estimer quitte de ça. Mais l’objet a c’est quand même une simplification de la clinique des psychoses absolument incroyable sur laquelle Marcel Czermak nous a éclairé, et a permis dans ce domaine des avancées essentielles. Mais au total l’introduction de ces objets conduit à une œuvre de simplification de la lecture clinique.

X : Paradoxalement

ND : Simplification qui ne doit pas nous faire faire l’économie du cheminement, du travail pour justement repérer les différentes facettes de ces outils-là. Comme là, on essaye de le déplier pour l’objet, il y en a d’autres, distincts de la fonction du regard mais quand même. C’est plutôt une réduction aux enjeux, aux outils symboliques essentiels, pour la clinique.

JLSJ : Ce que tu dis là ça m’évoque, parallèlement le travail de Claude Lévi-Strauss par rapport aux mythes. C’est à dire qu’en mettant en évidence la structure du mythe, alors il ne simplifie pas les mythes mais simplement il permet d’avoir des outils de lecture, qui peuvent donner l’impression de simplifier les mythes simplement en une formule mathématique, enfin une formule logique pardon, à une formule logique, sans écraser pour autant la complexité et la variété des versions de chaque mythe.

ND : Hum, hum, oui, oui.

JLSJ : Au contraire en s’en servant

ND : Oui, ça reste structuraliste mais ça a aussi une fonction de rasoir d’Ockham. Je ne sais plus qu’elle est la formulation exacte d’Ockham mais elle vise à la réduction aux outils minimum pour lire une situation. L’enseignement de Lacan conduit à l’utilisation de tels outils. C’est vrai qu’il y a les deux dimensions dans ce que vous remarquez dans cette figure de style des apologues : la simplification enfin ce que j’ai appelé clarté tout à l’heure, les outils qui sont donnés par cette structure et puis la complexité dans lequel ça renvoie quand même, la lecture jamais épuisée d’une situation particulière. Enfin, c’est mon esprit d’escalier, mais pour répondre, c’est pour répondre à votre question de tout à l’heure. Pourquoi est-ce que je les ai classé imaginaire symbolique et réel. Je me suis rendu compte, en les mettant en série et puis grâce aux copains qui venaient me dire « et tu as aussi celui-là » et « tu as pensé à tel autre » que, quand même, quand on en met une vingtaine d’apologues comme ceux-là en série, on a les concepts, les notions essentielles de Lacan qui sont présentes. Il en manque quelques-uns. Il y a les copains qui vont dans l’autre sens : « Ah, il n’y a pas… », « Il n’y a pas d’apologues sur il n’y a pas de rapport sexuel ! ». [Rires] Bon il faut bien qu’il ait un reste. Mais quand même avec ces vingt-là - puisqu’à chaque fois j’indique le concept qui est illustré d’une certaine façon - il y a les concepts essentiels. C’est étonnant, je ne pense pas qu’il y ait là une intention de la part de Lacan. Mais quand même, à force qu’il revienne sur ses notions, il y a un régulièrement un moment, où il dit : « Bon, je vous l’illustre avec un court récit, une fable, un apologue en quelques mots et puis comme ça vous aurez une modalité de vous en saisir. » Cela m’a paru une modalité du style de Lacan qui n’était pas répertoriée, qui était pas identifiée, comme telle.

AD : Peut-être que ça, peut être que c’est congruent avec l’idée que de toute manière, ça serre un réel, vient serrer un réel.

ND : Oui.

AD : De fait, quand même voilà, on parlait d’arête tout à l’heure. Il me semble que c’est une façon de saisir le réel.

ND : Oui, oui, en tout cas de le cerner. Probablement comme les petites histoires de Nicolle Kress-Rosen mais qui doit constituer aussi le mouvement de l’analyse aussi.

AD : Oui.

ND : Ça le serre, ou ça le cerne, en partant d’un récit. On vient quand même raconter des histoires sur le divan. On n’arrive pas avec une écriture logique d’emblée.

JLSJ : Ça serait inquiétant.

ND : Oui, si ça arrive, c’est pas forcément bon signe.

Plus usuellement, on arrive avec une histoire personnelle, on identifie dans ces récits des enjeux symboliques et puis ça vient serrer, comme vous dites, un réel dans le troisième temps. il y a donc un mouvement qui est celui de l’apologue et tout autant celui de la cure.

JLSJ : Ce que tu reprends là, ça m’évoque une réflexion, toi qui est un grand spécialiste des enseignements de Lacan. On a parfois l’impression que d’un séminaire à l’autre même s’il prend les choses de façon très différente d’un séminaire à l’autre, finalement il parle toujours de la même chose. C’est à dire c’est toujours, la question, non ?

AD : Comme tout le monde…

JLSJ : Oui comme tout le monde, sauf que ça apparaît pas dans un premier temps. Ça demande vraiment de s’apercevoir que, en fait, ça tourne toujours autour de la même question. Des effets du signifiant et que c’est, on pourrait reprendre cet aphorisme l’inconscient est structuré comme un langage. Et puis il déplie ça pendant tout son séminaire, avec les conséquences que ça a, comment on s’en débrouille, mal la plupart temps, d’ailleurs…

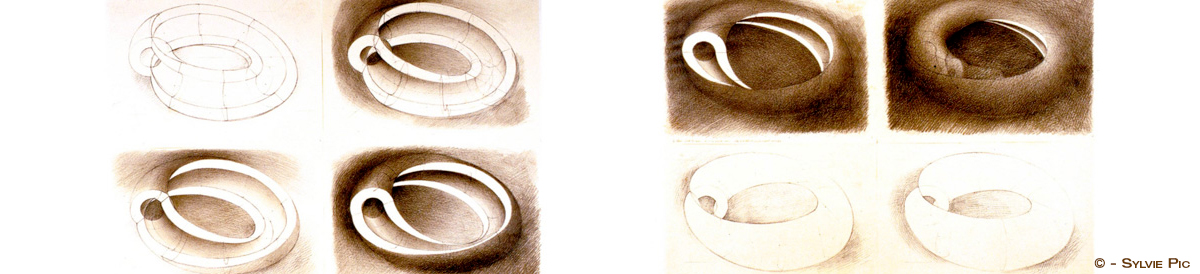

ND : Oui, oui, à la toute fin du séminaire il revient sur cette formulation enfin dans les derniers séminaires et il ne la renie pas comme telle. Lacan a plusieurs façons de serrer un réel comme vous disiez mais à la fin, il le serre de façon différente. On pourrait distinguer des étapes ou il y a quand même un espoir, un moment, de la transmission intégrale par les petites formules et les mathèmes. Il y a un moment d’espoir de transmission intégrale du savoir, qui est un peu singulier. Cela a été précédé par d’autres modalités. ces aphorismes là quand même il les fait fonctionner, il les répète, il y a un espoir d’attraper quelque chose par là. Il y a l’écriture topologique qui pourrait laisser croire que là, ça y est, il a trouvé le St Graal pour rendre compte d’une écriture qui vient cerner l’affaire de la structure. Mais ce sont plutôt différentes modalités d’attraper un truc qui est inattrapable dans tous les cas, pas plus par le récit, que par les écritures logiques, que par l’écriture topologique par les formulations ramassées comme ça, par les mythèmes ou par les mathèmes. Donc ce sont plutôt différentes modalités de serrer le réel, en y achoppant à chaque fois quand même.

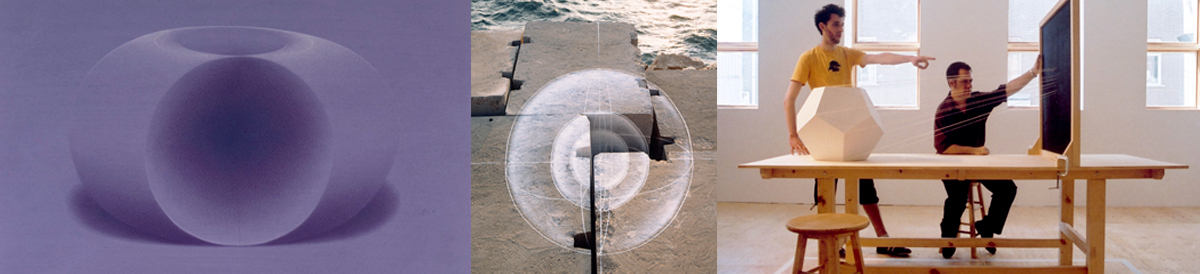

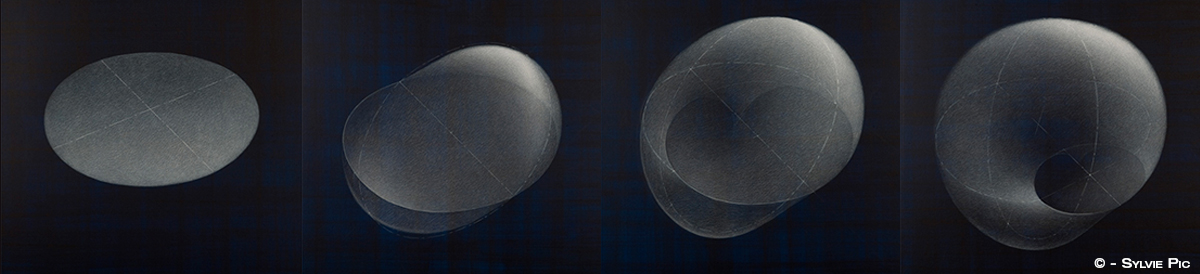

CN : Entre les apologues, les aphorismes et éventuellement la topologie des surfaces et la topologie borroméenne, j’ai envie de le dire comme ça, c’est une autre manière d’imaginariser ce qui reste insaisissable donc du coup ça décale un peu la prise.

ND : C’est ça.

CN : Et c’est ça l’intérêt, c’est de passer de l’un a l’autre. Ça permet de faire un tour.

AD : Je n’ai pas participé au petit groupe de préparation de question donc je ne sais pas si c’est redondant avec ce qui vous est arrivé comme questions. Mais est-ce que vous avez pu repérer dans le droit fil de ce qu’on vient de dire et de la remarque de Cyril, ce moment où l’apologue arrive par rapport à la question de saisir un réel ?

ND : Les apologues sont tout le temps dans le fil du séminaire, dès le premier et jusqu’à la fin. Et d’ailleurs, par exemple, les trois prisonniers, c’est dans les écrits techniques et même avant et puis c’est jusqu’à la fin, il ne faut pas croire qu’il les abandonne…

AD : Oui, mais ce n’est pas ça ma question. Est-ce qu’on peut repérer le moment de la leçon au cours duquel ça intervient

ND : Dans chaque leçon ?

AD : Qu’est-ce qui fait que l’apologue émerge à ce moment-là. Qu’est-ce qui fait que Lacan en passe par l’apologue à ce moment-là. C’est ça ma question par rapport à ce que vous disiez, en effet de cette imaginarisation. Est-ce qu’on peut repérer ça, ou enfin est-ce que vous l’avez repéré ? est-ce que c’est un moment où il y a besoin d’une certaine manière ou il y a nécessité d’en passer par là ?

ND : En général c’est noyé dans la leçon. Il ne commence pas par ça, il ne finit pas par ça, sauf exception. Il y en a un, l’apologue du reflet de la montagne dans le lac qui illustre la question de la conscience. Cet apologue-là occupe toute la leçon et d’ailleurs après lacan ne le reprend pas. Mais c’est un peu bon, en général ça commence autrement, ça intervient à un moment de la leçon puis il le lâche et passe à autre chose. Mais ce qui est repérable, c’est que en général la leçon d’après il le reprend et il le complète. Les pots de fleurs à la fenêtre c’est dans deux leçons successives, très souvent c’est répété, comme s’il y avait un truc qui l’avait laissé sur sa faim et puis il le reprend. Et puis parfois c’est fini et puis on n’en entend plus parler, ça été repris une fois et parfois c’est repris des années plus tard mais si cela intervient à un moment particulier de la leçon je ne saurai pas le dire aussi précisément.

AD : Est-ce qu’on peut dire, sans être trop interprétatif, que c’est quand même des moments d’appui à la pensée en élaboration de Lacan. Des points d’appuis, comme une nécessité d’en passer pour lui-même dans ce qu’il est en train d’élaborer par l’apologue et donc par l’imaginaire d’une certaine façon. pour un point d’appui à sa propre élaboration dans cet aller-retour de le reprendre et puis comme vous dites, parfois de ne plus y revenir ?

ND : Je dirai plutôt que cela constitue un appui pour l’auditoire. Ce sont des moments très adressés.

AD : D’accord.

ND : Enfin, c’est pas facile l’adresse de Lacan à son séminaire, c’est quand même pas uniforme. À la fin, d’ailleurs vous savez comment ça c’est terminé, par « Le moment de conclure », c’était sans un mot à personne, uniquement des dessins au tableau. Là, l’adresse elle est quand un peu traps. Et d’ailleurs, les séminaires avant aussi, on a l’impression qu’il parle grosso modo à Thomé et Soury mais sinon il sait très bien que le reste, personne n’est en mesure de comprendre, que ce sera peut-être pour plus tard. Mais enfin au cours de ces apologues-là, il interpelle les gens sur le mode : « Je vais vous raconter une petite histoire… » Il y a une adresse à l’autre. S’il se donne un appui c’est moins, à lui-même, il me semble, qu’a son auditoire.

AD : Oui.

ND : Bon, c’est un peu pareil que tout à l’heure où objet et sujet sont synonymes. Mais en tous cas, il est dans une adresse pour donner un appui à l’autre. Bon, ça fait partie des modalités dont je l’ai identifié. L’apologue sur la mante religieuse qui vise à rendre compte de la fonction de l’angoisse cela a constitué pour moi un point d’arrimage pour lire toute situation clinique de surgissement de l’angoisse. L’angoisse c’est l’enceinte close, la mante religieuse haute de trois mètres, le regard et puis je suis affublé d’un costume, mais je ne sais duquel… Ça c’est l’angoisse, c’est quand je ne sais pas quel objet de désir je suis pour l’Autre…

JLSJ : C’est peut-être ce qui fait aussi l’effet de captation là de ton livre quand tu reprends ces apologues. C’est que ça s’adresse. On sent, comment tu disais, on pense qu’on va pouvoir manger qu’une seule cacahuète et puis finalement on mange le paquet quoi. On se sent attrapé le propos mais du fait de l’adresse. Quand c’est pas adressé pfffut on ne se sent pas attrapé par l’affaire.

ND : Oui, oui, il y a des modalités très différentes d’adresse au fil des leçons et du séminaire. C’est vrai oui. C’est une des choses qui m’ont arrêtées… On est toujours sur l’arête…

X : Il y aussi un apologue, que trouve très bien aussi, enfin on parlait des écrans, celui du vase, avec cette réflexion sur le tonneau des Danaïdes et un peu comme les écrans c’est à dire l’adolescent, la fuite du sens. Lacan fait des mathèmes, c’est à dire jusqu’où ça peut aller. En fait ce qui me semble précieux, c’est quand même d’arriver à constater un progrès, enfin je ne sais si c’est le bon mot, mais sur l’anthropologie. Là on comprend très bien par son apologue du vase, et puis votre réflexion peut-être d’ailleurs, sur le tonneau des danaïdes, le vase percé, que la fuite du sens on le comprend, on le sent, pour l’adolescent, qui effectivement peut être en panique par rapport à cette quête d’un fond et de la chaîne des signifiants qui ne s’arrêterait pas. Là on sent qu’il y a quelque chose qui est créé par Lacan dans la compréhension qu’on peut avoir de l’adolescent en l’occurrence mais de l’être humain en général, d’anthropologique. Et je trouve que c’est ces pépites-là qui font le sel de l’ouvrage. Après je ne suis pas analyste, donc c’est vrai que la cure c’est autre chose, je le laisse à la corporation. Mais sur l’anthropologie, y a des choses, justement, qui nous font redescendre sur terre et de façon heureuse c’est à dire les écrans moi je vais les penser différemment, à partir du moment ou j’ai lu ça chez vous.

ND : Hum, hum…

X : Dans votre bouquin, je ne sais si la fuite du sens, pour revenir à ça, si elle est de lui, ou si c’est vous qui avez extrapolé sur ce vase percé ?

ND : Non, enfin l’extrapolation, elle est le mouvement même de cet apologue-là, que Lacan appelle le pot de moutarde. Il part du vase chez Heidegger, du très beau texte sur le potier et l’artisan chez Heidegger. C’est son point de départ, et puis effectivement ça se poursuit sur un mode anthropologique concernant la fonction du vase trouvé dans les sépultures. Lacan indique que quand on découvre des pots dans les sépultures, là on est sûr qu’il y a du signifiant dans l’humanité, voilà c’est ça, la marque. Et il enchaîne sur l’opposition signifiante du vide et du plein… Mais c’est vrai que c’est l’apologue qui est répété le plus régulièrement. Je crois qu’il est répété trente-deux fois, ou j’en ai identifié trente-deux occurrences - avec des outils informatique, je dois l’avouer. On peut repérer ça, à chaque fois qu’il en parle dans son séminaire. Mais l’adolescence, c’est vous qui l’entendez, la fuite du sens, comme liée à une période de l’adolescence, c’est vous qui l’entendez, et c’est vous qui vous y mettez et qui utilisez ce moment-là de façon qui me semble très bienvenue. C’est à dire que l’apologue a un effet clinique. Ce sont les effets qu’on peut attendre de l’apologue, d’en voir des manifestations dans sa vie, vis-à-vis de son entourage ou de ses patients. C’est les effets qu’il a dans le meilleur des cas mais ces manifestations ne figurent pas chez Lacan lui-même. Il nous en laisse la responsabilité d’en faire usage, en quelque sorte. Le tonneau des danaïdes, c’est à la toute fin et c’est là où aussi on voit que si on à l’impression de se saisir d’un truc, y compris dans ces apologues c’est de façon un peu abusive, puisque l’enjeu central, dans l’apologue du pot de moutarde, c’est le vide du pot lui-même et puis ça se déplace. Ce vide il se déplace, au trou. Au trou du pot de moutarde, ou du vase, ou de l’amphore et puis ce trou y se redéplace encore, quand Lacan indique que dans les sépultures, les vases sont percés une deuxième fois, pour éviter qu’on ne les vole disent les archéologues. C’est alors ce deuxième trou qui devient le vrai trou et que l’apologue vient illustrer avec l’intervention du tonneau des danaïdes et le sens qui fuit éternellement. Vous voyez, Lacan opère à chaque fois un déplacement, à chaque fois qu’on croit en saisir l’enjeu.

X : Comme vous dites, c’est, à défaut de cette fuite du sens, la clinique de l’adolescence c’est juste des modalités.

ND : Oui.

X : Mais ce vide, peut se présenter comme tel, c’est vous qui le dites ?

ND : Oui. Les adolescents, vous avez vu ça très souvent. Enfin les praticiens connaissent ça, les jeunes qui vous disent : « Je suis vide ».

X : Ah oui c’est ça.

ND : « Je me sens vide » et vous savez que dans les heures qui suivent ils vont se scarifier comme ils disent. Il y a une séquence, comme ça, un peu régulière et qui me faisait m’interroger sur les effets de ce vide là et puis de la découpe qui s’en suit. Alors du coup, du voyez on fait un trou différent, parce que c’est quand même ça la scarification. Enfin la scarification, le fait qu’on va déplacer une découpe pour que le vide là, sinon disparaisse, mais soit ailleurs, décalé. C’est une association personnelle, oui.

JLSJ : Il y avait une question qui t’avait été adressée sur l’apologue des météores ou le semblant. Je reprends la question telle qu’elle a été rédigée : « Comment expliquer l’insistance de l’auteur sur la dimension sacrée de la fonction phallique tout comme la dimension sacrée de l’arc-en-ciel ? »

ND : Oui, je crois que c’est moi, c’est pas chez Lacan, c’est moi qui ait dit sacré.

JLSJ : L’arc-en-ciel, ça me rappelle que tu avais fait tout un travail sur les couleurs…

ND : Oui c’est vrai.

JLSJ : A une époque, je me souviens de ça…

ND : Ouais, ça, ça part de l’érudition de Lacan. On est étonné de tout ce qu’il amène sur la question de l’arc-en-ciel. Moi je n’avais pas idée que les animaux ne voyaient pas ces phénomènes pourtant naturels, qu’ils pouvaient passer devant un arc en ciel sans rien identifier, sans rien voir. Qu’il faut que l’arc-en-ciel soit nommé pour être vu, pour le coup pour rentrer dans notre vision du monde. A défaut de nomination, on ne voit rien du tout. On passe devant sans le voir et donc cette dimension-là du langage, de la nomination. Ensuite, l’arc en ciel, on lui attribue des tas de valeurs et de fonctions symboliques ou chamaniques ou l’apparition de l’arc en ciel comme manifestation divine. Donc on voit qu’il y a un appel à une dimension tierce qui est prise, dans cette nomination par le langage. Alors je dis sacré, de façon un peu forcée. Il y a une dimension de ce registre tiers là qui est appelé par le phénomène et de la nomination, de la fonction tiers de l’arc en ciel, du mystère qu’il suscite et disons du caractère transcendant un peu de l’affaire. C’est quand même une affaire mystérieuse même si on l’a nommé et qu’on le reconnaît. On le reconnaît quand même pas tout à fait comme le reste des éléments environnants. Le phénomène suscite un appel au sens, enfin soit au sens sacré donc transcendantal, au message divin que ça peut venir véhiculer soit à l’explication scientifique qui est aussi un appel au sens d’une certaine d’une façon mais un appel jamais tout à fait comblé. Pour la science, il s’agit alors d’aller chercher comment ça fonctionne un truc pareil et comment ça se fait que ça apparaisse après la pluie et donc aller chercher de quoi expliquer le phénomène, par la diffraction de la lumière dans la goutte de rosée en suspension, enfin les phénomènes élucidés par Newton. Mais l’explication scientifique n’enlève pas au phénomène sa dimension énigmatique ou on pourrait dire tout simplement seulement poétique. C’est ce que j’ai voulu dire je crois par la dimension transcendante, si le terme de sacré vous heurte.

X : La lumière c’est quoi ? et ça continue…

ND : Et donc y a une dimension transcendante là, sacrée si on veut, Autre qui nous arrête, dont on ne peut pas ne pas repérer, du coup grâce à Lacan et son éclairage sur les météores qu’elle est un effet d’une nomination. Il faut que ça soit nommé, sinon cela n’existe pas. Ce sacré-là, il n’est pas présent pour les animaux, en l’occurrence. Mais c’est une façon de le nommer, vous avez raison, un peu trop insistante.

JLSJ : Mais en tout cas ce que tu viens de dire là, ça évoque quand même quelque chose par rapport à la cure. C’est que l’explication ou la compréhension ne vient pas éliminer, résoudre la question de l’énigme qui est posée.

ND : C’est ça. Parce que le saut de Lacan là, dans la lecture du phénomène c’est que cette affaire-là, donc sacrée transcendante, tout comme cette énigme de l’arc-en-ciel, sous la dépendance d’une nomination, c’est strictement homogène à la fonction phallique. Alors quand il fait ce pas là ça laisse un peu pantois. Il a beau dire que la forme de l’arc-en-ciel pourrait évoquer l’organe de la reproduction, bon…. Mais le rapprochement est justifié par le fait que le phallus est lui aussi sous la dépendance de la nomination. Il faut que ça soit nommé par la mère et attribué au père pour que ça tienne en plus pour que ce soit pas seulement éphémère comme il le dit parce que quand même, l’arc en ciel ça disparaît. Enfin, ce pas là est saisissant quand même comme effort de sa part et comme lecture, comme interprétation de l’affaire et qui garde justement, une dimension énigmatique.

JLSJ : Mais justement le phallus, c’est ce qu’on ne peut pas expliquer. Il y a toujours quelque chose qui échappe. Je me souviens des journées qui avaient eu lieu, sous la présidence de Bernard Vandermersch, intitulées « que savons-nous encore du phallus ? » ou « Savons-nous encore ce que c’est que le phallus ? » Il avait fait l’introduction des journées, en disant, en s’excusant platement devant tout le monde et en disant qu’en fait le phallus on n’a jamais su ce que c’était et qu’il n’y avait pas moyen de le savoir. C’est-à-dire que c’est une fonction qu’on peut repérer mais elle ne se saisit pas dans une compréhension ou une explication.

ND : Oui, oui, on n’est pas dans du savoir clos, mais cliniquement, il est nommé ou pas.

JLSJ : Oui, bien sur

JLSJ : Donc, ça me permets de faire le pont avec un autre des apologues, qui est aussi un sophisme dit Lacan, c’est les trois prisonniers.

ND : Oui.

JLSJ : Je voulais te poser la question parce qu’en ce moment j’y travaille pas mal avec un groupe à l’ALI et je vais m’autoriser une critique de Lacan : est-ce que quand il parle du temps pour comprendre, c’est de comprendre dont il s’agit ?

ND : Euh, oui.

JLSJ : C’est une question que je pose.

ND : Oui, oui.

JLSJ : est-ce que vraiment ce cheminement-là du prisonnier qui euh, qui doit se décider pour savoir quel est le rond qu’il a dans le dos, est-ce que c’est quelque chose qui relève de la compréhension

ND : Ou d’un effort de compréhension, en tout cas…

JLSJ : C’est ma position.

ND : Oui, oui, oui. La question que vous posez. Je ne l’avais pas repérée. C’est que je crois que c’est dans le séminaire un. Donc c’est dans la première, non la première formulation c’est par écrit, c’est un des rares apologues qui est d’abord écrit.

JLSJ : Oui en 45, dans un article…

ND : Oui, c’est ça. Mais en cinquante-trois, quand il le reprend dans le premier séminaire, il dit que ça permet de distinguer le symbolique et l’imaginaire, ça c’est ce que j’ai écrit et que j’avais oublié. Alors comment saisir ça ? L’imaginaire c’est quand même articulé à cette question de la compréhension…

JLSJ : Hum, hum.

ND : Si je ne dis pas trop de bêtises philosophiques. C’est la question du temps qui est posée dans cet apologue dit des trois prisonniers. Il faudrait qu’on le refasse rapidement là mais. Et ça vient distinguer deux dimensions classiques du temps chez les grecs, le chronos et le kairos. Le chronos c’est quand même l’idée prise dans un imaginaire du temps, comme la flèche du temps, la continuité et le déroulement homogène du début à la fin. Et puis le kairos, c’est le moment propice. C’est pas du tout la même chose que cette chronologie-là, ça implique le moment de l’acte là, du moment où il y a à faire le truc ou pas et si on le rate, c’est trop tard. C’est plutôt l’art du politique qui opère une découpe du temps et pas du tout une continuité plutôt une discontinuité. Là c’est une question autour de la temporalité, tel que Lacan le prend par ce petit jeu logique. C’est vraiment comme un jeu qu’il le prend. Il dit qu’il l’a inventé. C’est vraiment une découpe du temps qui vaut autant par les trois nominations qu’il donne, c’est vrai elles valent ce qu’elles valent : le temps pour comprendre, l’instant de voir, le moment de conclure. Mais par les moments ou justement ça bascule ou on découpe les choses, donc c’est plutôt du côté du kairos, du moment saisissement du moment et en particulier, du moment de la fin de l’affaire et c’est ça qui est intéressant, qui ne peut se faire que dans la hâte. Il faut qu’il y ait un peu de la rivalité, de la concurrence avec les deux autres prisonniers. C’est là me semble-t-il qu’il y a une distinction entre l’imaginaire et le symbolique, au sens du temps découpé. Alors, comme c’est découpé, ce sont des nominations successives et il dit symbolique mais il pourrait dire réel parce que la découpe elle est réelle. Alors est-ce que c’est vraiment comprendre, le temps pour comprendre…

CN : Est-ce que ce n’est pas tout simplement prendre avec, prendre l’imaginaire avec le symbolique qui vient lui échapper. Tu vois à partir ce que tu disais en reprenant l’apologue, le temps pour comprendre, il y a ce repérage de ce qui sur l’axe imaginaire va venir le trouer, à savoir ce que j’ai dans le dos, c’est en fait la question du sujet-là. Et donc il faut que les deux tiennent ensemble pour aller plus loin

ND : Il y a quand même comprendre. Comprendre le dispositif symbolique dont il est question et comment il fonctionne.

JLSJ : … Mais qui ne peut pas fonctionner sans l’autre. Sans aussi le fait que d’autres sont pris dans le même dispositif.